電話応対でCS向上事例

-江戸川区児童相談所 はあとポート-電話応対支援システム導入で業務を効率化し子どもと向かい合う本来業務の時間を増やしたい

記事ID:C20099

江戸川区児童相談所「はあとポート」は、2020年に東京・江戸川区に設立されました。同所は電話応対支援システムを導入し、電話窓口業務のDXを推進しています。「Digi田(デジでん)甲子園2023」※1の審査委員会審査結果で5位に入賞するなど、注目を集めているその取り組みについて、同区援助課の横山 智哉氏に話をうかがいました。

御所の業務内容と電話応対に関する課題についてお聞かせください。

江戸川区 援助課 援助調整係

係長 横山 智哉氏

当所は2020年、東京都の特別区として初めて設立された児童相談所で、18歳未満の子どもに関することであればどんな相談でもお受けする“子どもに関する総合相談窓口”をうたっています。相談内容としては、児童虐待に関する相談や障害相談、育成相談、非行相談、里親に関する相談などが挙げられます。

相談は電話で寄せられることが多く、着信と受信を合わせて一日500件ほど電話でのやり取りがあります。代表電話の受付は6名で行っており、内容別に児童福祉司や児童心理司、支援ワーカーなど約100名の職員に転送し、それぞれが電話応対するという体制をとっています。相談内容により、職員は子どもや保護者、学校、警察、児童福祉施設や里親などへの連絡も行います。

相談内容や応対履歴については、電話や対面にかかわらずすべて記録に残しています。以前は、例えば夜間帯に保護者と面談したあとに児童相談所に戻ってその内容を記録し、さらに日中の電話相談についても記憶を頼りに記録するということを夜間や休日に行っていました。そのため残業が膨らみ、職員がバーンアウト※2してしまうこともありました。また、記録作成業務に時間を取られ、子どもや保護者との面談といった本来業務に支障が出ていました。

システム導入までの経緯をお聞かせください。

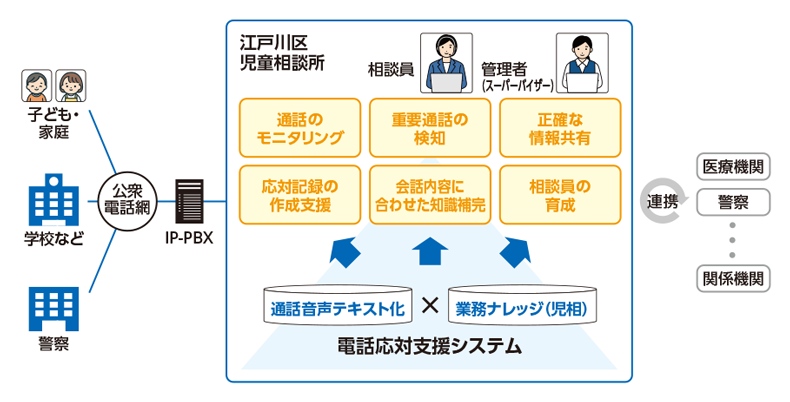

【図1:電話応対支援システム概要】

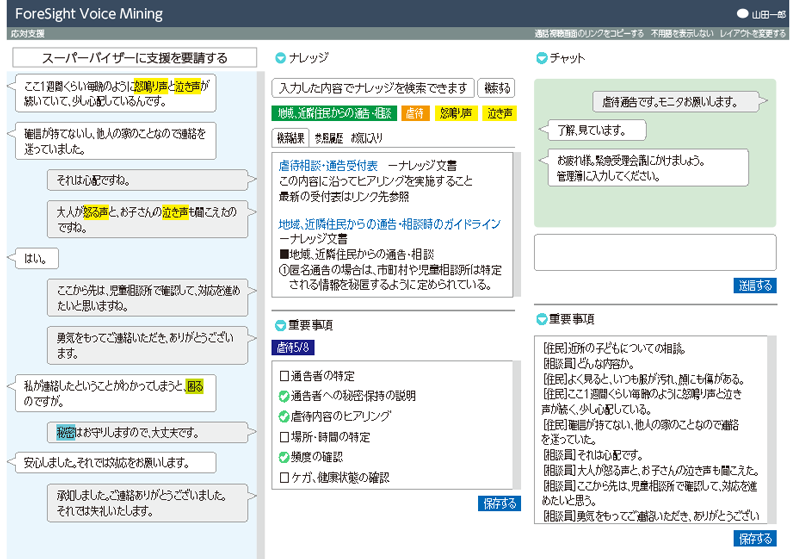

そのような課題を解決するため、2020年ごろから職員の大きな負担となっている電話窓口業務の効率化に向けて検討を始めました。検討する中で、民間企業のコールセンターで活用されている電話応対支援システム(図1参照)を知りました。そのシステムは、電話があると通話音声の文字起こしテキストがパソコン画面に表示され、例えば児童相談所ならば、「怒鳴り声」「泣き声」「虐待」といったワードが目立つように色づけされ、職員に注意を促します。そのワード情報を基に、関連するマニュアルやWebサイトが表示され、さらに応対中の内容は、他の職員が同時にモニタリングできるというものでした(図2参照)。

とはいえ、当時、自治体などでそのようなシステムを導入した例はなかったため、ベンダー企業と協力しながら、業務に関わる専門用語を登録したりするなど、児童相談所向けにカスタマイズしていきました。さらに導入にあたっては、PoC(Proof of Concept:概念実証)を行い、通話音声テキスト化の精度や使い勝手を確認して、2021年ごろに導入を決めました。

画面左に通話音声をテキスト表示、中央のナレッジエリアに通話内容に関連するマニュアルやWebサイトを表示、右のチャットエリアでは他の職員との情報共有を確認できる

システム導入でどのような効果がありましたか。

相談内容の記録作成業務の効率化を目的としてシステム導入を決めたのですが、この点は通話音声のテキスト化により一定の成果を得ることができました。それに加え、導入前は想定していなかった効果が生じました。相談員が電話を受けると、チーム内でリアルタイムに通話情報を共有できるため、従来行っていた通話内容を周りに知らせるために相手の言葉を復唱することや、通話終了後の報告が不要になったのです。それにより、例えば虐待の通告が入った時に訪問して調査を行うといった初動対応が早くなったことは、最大の効果と言えるでしょう。さらに、電話応対は1対1の閉じたコミュニケーションであるため、クレームをつけられたり、場合によっては罵声を浴びせられたりして、職員が精神的な負担を抱えてしまうこともあります。同僚や上司が通話を共有することで、若手の職員からは安心感が得られるといった声が聞かれています。チームとして連携した対応が可能になり、職員のモチベーションが向上するという効果も出ています。また、ナレッジ機能により関連するマニュアルなどが自動表示されることで、より適切な対応ができるようになり、ベテラン職員と経験の浅い職員との差が縮まり、区民の皆さんに対するサービス品質の向上にもつながっています。

今後の展開についてお聞かせください。

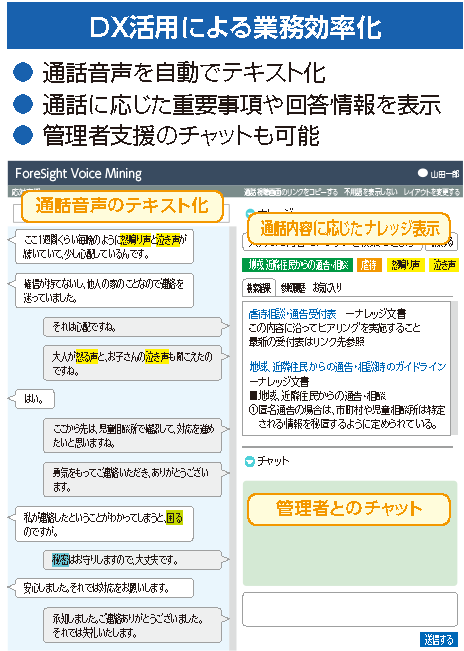

通話音声を自動でテキスト化するなど、業務効率化のための機能も充実

電話による相談記録の作成業務は効率化(図3参照)できましたが、面談のほうも電話と同様に、同時並行でテキスト化できるような仕組みができないか検討しているところです。そのようにして業務の効率化を図り、子どもや保護者を訪ねるといった本来の業務に時間を割きたいと考えています。

児童相談所は、その名が表すように区民の皆さんが気軽に来て相談できる施設なのですが、来所される方は少なく、電話による相談が多くなっています。スマホのチャットツールなども用意しているのですが、あまり活用されていません。この傾向は全国共通です。それは相談者が直接話したい、リアルタイムに回答がほしいと思っているからだと感じています。今後、顧客接点関連でますますDX化が図られても、電話はコミュニケーションツールとして不可欠でしょう。そのためにも、一層応対品質の向上を図っていきたいと考えています。

- ※1 Digi田(デジでん)甲子園

- 国が掲げる重要施策の一つ「デジタル田園都市国家構想」は、通称 「 Digi田(デジでん)」と呼ばれ、デジタル技術の実装により地域課題を解決しようという取り組 みのこと。「Digi田甲子園」とは、これらデジタルの活用によって地域の個別課題を実際に解決 した企業・団体などの事例を募集し、最も優れた事例を「内閣総理大臣賞」として表彰する制度。

- ※2 バーンアウト

- 「燃え尽き症候群」と呼ばれ、それまで熱心に仕事に邁進していた人が、突然やる気を失ってしまうこと。

| 施設名 | 江戸川区児童相談所 はあとポート |

|---|---|

| 設立 | 2020年(令和2年)4月 |

| 所在地 | 東京都江戸川区中央三丁目4番18号 |

| URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/jiso/ |

| ユーザ協会会員 |

関連記事

-

![-株式会社アステム-<br>正確性とスピードの課題をチーム制で解決、応対スキル向上のため研修の積極活用を進める]()

2025.06.25 公開

-株式会社アステム-

正確性とスピードの課題をチーム制で解決、応対スキル向上のため研修の積極活用を進める株式会社アステムは、病院や診療所、調剤薬局や福祉施設へ医薬品や医療機器などを提供...

-

![-社会医療法人財団大和会 東大和病院-<br>安心で安全な医療を提供するために電話応対業務は患者さまと病院とを結ぶ重要接点]()

2024.12.25 公開

-社会医療法人財団大和会 東大和病院-

安心で安全な医療を提供するために電話応対業務は患者さまと病院とを結ぶ重要接点東大和病院は、東京都東大和市の唯一の急性期病院として循環器内科・心臓血管外科、消...

-

![-創心會グループ-<br>「日本一不親切な親切で。」を実践し、人が本来持つ力を引き出したい]()

-

![-エレクタ株式会社-<br>がんを治療する放射線治療機器メーカーとして、医療関係者の困りごとを一刻も早く解決したい]()

2020.07.28 公開

-エレクタ株式会社-

がんを治療する放射線治療機器メーカーとして、医療関係者の困りごとを一刻も早く解決したい1993年に日本法人を立ち上げ、がんの放射線治療に関わる機器・サービスを提供して...

-

![-社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院-<br>「誰もが安心できる医療」実現のため、電話応対技能検定(もしもし検定)を導入]()

2020.06.25 公開

-社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院-

「誰もが安心できる医療」実現のため、電話応対技能検定(もしもし検定)を導入病院にかかる患者さんにとって、窓口や電話での応対は病院の印象を左右します。また安...