電話応対でCS向上事例

-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-リーダー(指導者)が今考えるべき、カスタマーハラスメント対策とは

記事ID:C20110

2025年7月4日(金)、電話応対技能検定の指導者級資格保持者(第1期生~第35期生)を対象とした「品質向上研究会」が開催されました。今回は、組織活性化による企業価値向上の講演や研修を行う、株式会社HAYASHIDA-CS総研 代表取締役の柿原 まゆみ氏による講演についてレポートします。

クレームとカスハラとの違いを考える

講師 株式会社HAYASHIDA-CS総研

代表取締役 柿原 まゆみ氏

顧客や取引先から理不尽な要求を突きつけられる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。 企業にとってイメージ低下や従業員のメンタルヘルス不調や離職など、多大な損失を招く可能性のある課題として社会問題化しています。そこで今回の品質向上研究会では、柿原 まゆみ氏による講演「リーダー(指導者)が担うカスタマーハラスメント対策~全従業員が安心して働ける環境づくりの実践~」をオンライン(Zoom Meeting)にて行いました。

冒頭、柿原氏は講義の狙いとして、カスハラへの理解を深めてもらい従業員を守ること、サポートを通じて従業員の生産性を上げ、働きやすさを高めるヒントとしていただきたいとし、企業・団体で働く人たちをめぐる社会背景について語ります。

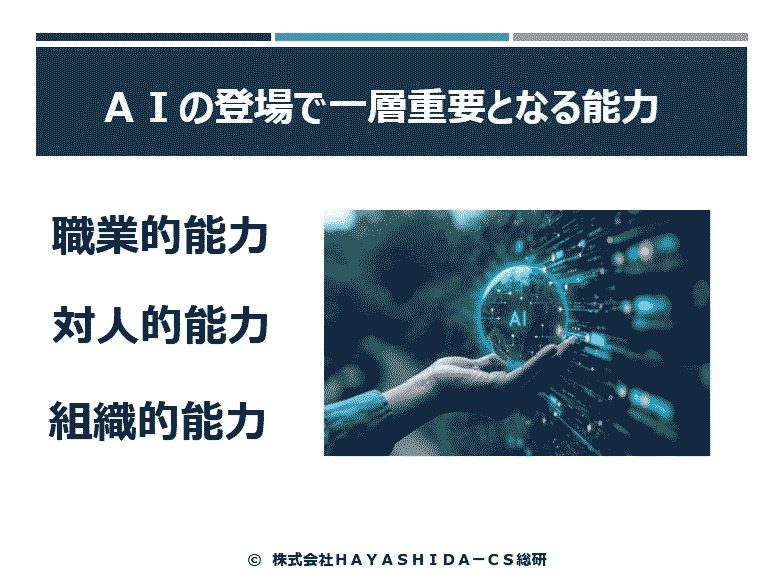

【図1:AIの登場で一層重要となる能力】AIの登場で注目される能力は、『職業的能力』『対人的能力』『組織的能力』の三つ

「昨今は先行きが不透明で将来予測が困難であり、特にAIの登場は働き方に影響を及ぼすことが予想されます。ただ、お客さま応対においてはチャットボットやAIでは応対しきれない部分もあり、人の気持ちに寄り添い解決策を提案することはAIにできないことの一つです。当然、お客さまの期待値も高くなりますので、コミュニケーション力と顧客へのホスピタリティ力を磨く必要があります」(図1参照)。

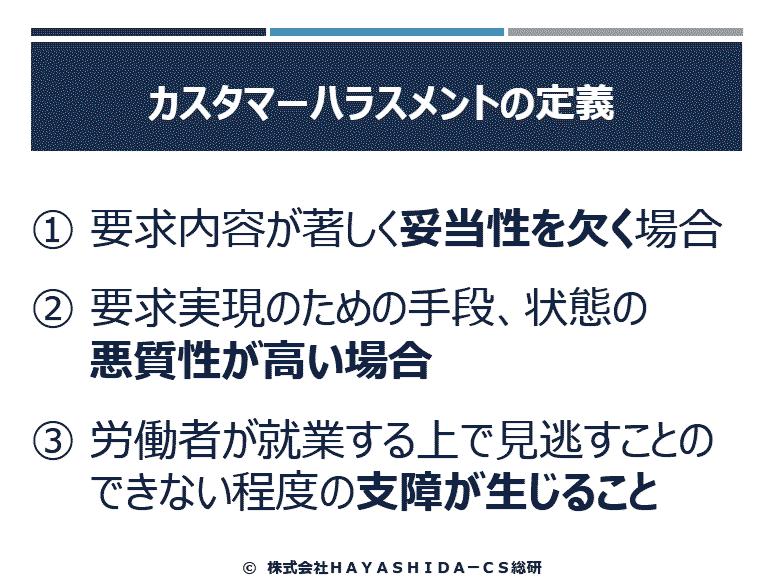

【図2:カスタマーハラスメントの定義】カスハラかどうかを見極める際に参考となる三つのポイント

続いて、クレームとカスハラとの違いについて解説します。クレームとはカスハラを含む概念で、クレームというと相手が怒っている様子を想像しがちですが、本当は“困っている”のだと述べ、「受ける側がそのように捉えて対応すると、“この人は私の話を聞いてくれるパートナーだ”というように印象が変わることもあります。クレームから顧客のニーズを知ることができると捉えると業務改善の機会にもつながります」

そうした上で、カスハラとは「顧客や取引先からの悪質なクレームや不当な要求であり、顧客が店舗・会社の従業員に対して暴力・セクハラまがいの言動をするなど」という定義を示しました。実際にはグレーゾーンといえる事例が多く見られ、「① 要求内容が著しく妥当性を欠く場合」「② 要求実現のための手段、状態の悪質性が高い場合」「③ 労働者が就業する上で見逃すことのできない程度の支障が生じること」といった見極めのポイントを挙げ、線引きは難しいからこそ判断基準を明確にすることが重要だと強調します(図2参照)。

カスハラが企業や従業員に与える影響とは

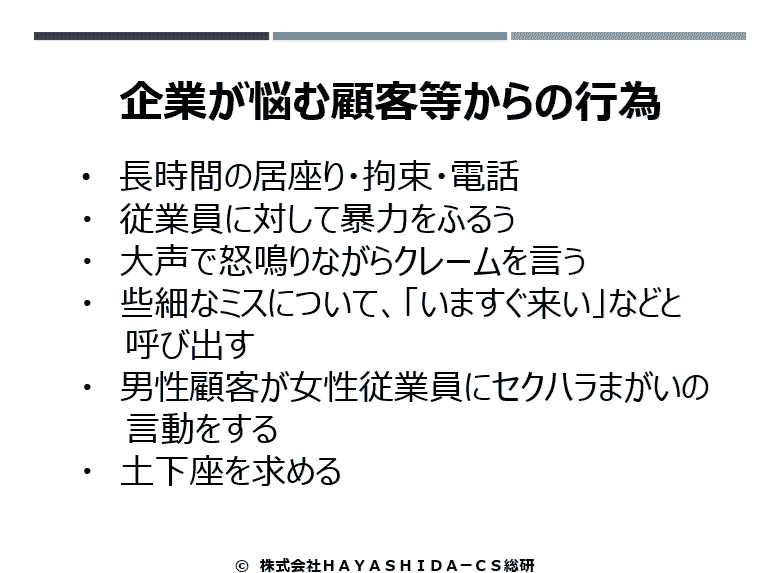

【図3:企業が悩む顧客等からの行為】企業が悩まされるカスハラ行為は、これ以外にも多数の例が挙げられる

では、企業はどのような言動や行為に悩まされているのでしょうか。具体例を見ていくと、上記図3以外にも、担当者の解雇を会社に要求する、ネットに書くといって脅す、インターネット上の投稿(氏名・企業名公開)、合理的な理由もなく金品を要求など、枚挙にいとまがないほどです。その結果、クレーム対応や謝罪訪問に時間をとられて業務に支障が生じるほか、金銭的損失や企業イメージの低下といった悪影響が出ることもあります。さらに、採用したオペレーターがクレームを受けて離職するといったことにつながると言います。

ここまでのところで、「カスハラの影響に関する事例」についてグループ討議が行われ、発表がありました。「ネット社会の弊害でいつでもカスハラに近い意見を言えてしまう。譲歩するのではなく線引きして対応していきたい」といった意見や、「クレームを受けた時にフルネームを聞かれ、精神的な拘束を感じたことを思い出した」といった体験談も挙がりました。また、「暴言を受け続けたことで若手社員の離職の引き金になった」という報告があり、対処のための考え方として柿原氏は「責任感のある方ほど気を病みメンタルがやられてしまう。会社ごとに基準を作り従業員を守っていくことが重要」とコメントしました。

理不尽なクレームには 要求を明確に断る姿勢が重要

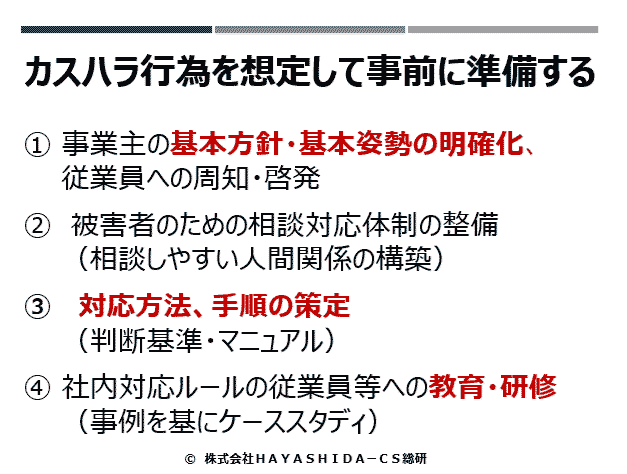

【図4:カスハラ行為を想定して事前に準備する】基本方針や体制などを事前に決めておくことで、いざという時冷静な対応がとれるようになる

続けて柿原氏は、「お客さまは神様という考え方は終わりました。悪質で要求内容が著しく妥当性を欠く場合は、警察や弁護士に相談することも必要」と述べ、金融機関やコンビニでは「その行為、カスハラです」といった文言のポスターを掲示し、暴力、大声や暴言、過剰な要求などの絵を入れて示すことで、具体的なNG行為をイメージしやすいよう工夫するなど、企業や団体での取り組みについて触れました。

企業におけるカスハラへの取り組みの課題として、「価値観の多様化が進み、判断基準を明瞭にできない」「『顧客第一主義』を掲げている会社は毅然とした態度が難しい」「従業員個々で理解や判断が違う」といった点を挙げました。そして、カスハラ行為を想定して事前に準備することが必要として、基本方針・基本姿勢の明確化など四つのポイントを説明しました(図4参照)。例えば、責任者を出せと言われた場合、事前に上席へ代わる基準を明確にしておくことで、オペレーターも落ち着いて応対に集中することができます。

ここでグループ討議に入り、①仕事に慣れていない初心者、②慣れているがクレーム慣れしていない人、③仕事やクレームには慣れているがクレームに対して限界を超えて対応しようとする人といった対象ごとに上席に代わる基準を検討しました。発表では、「①に対しては早い段階で本人からアラートを出してもらう。そのためにもしっかり周知しておくことが重要」といった意見や、「業務の範疇を超えた応対を求められているとスーパーバイザーが判断した場合に手を差し伸べることになっており、②については15~20分でサポートしている」といった運用についての紹介がありました。また、「復唱することが重要だと伝えている」「謝罪を連発するオペレーターに対して、周囲が気づいてサポートしている」といった報告があり、柿原氏は応対者が出すサインに早めに気づくことが大切で、そのための工夫が大変参考になると述べました。

部下を責めず話しかけやすい雰囲気を作っておく

このように緊張を強いられる応対業務の中で、部下の対応にも問題があるケースも出てきます。柿原氏は、そうした場合に「部下を責めないことが重要で、クレームが入った時も対応を指示するだけでは同じミスを繰り返すことになるため、トラブルの原因を考えさせることが有効」だと言います。そして、マニュアルの重要性について、「アラートのサインのやり方や電話を代わるタイミングなどについてマニュアルを整理しておき、全員で共有することが第一歩」だと言います。また、部下のメンタルケア・離職防止については、普段から話しかけやすい雰囲気を作っておくことが大切であり、ほめることの効果についても語りました。

柿原氏は最後に、「カスハラ対策は、働きやすい環境を作る上での課題の一つです。現場で活躍されている皆さんとともに考え、経験を共有することでさまざまな気づきがありました。カスハラから会社と部下を守るための取り組みを進め、一つでも形にしていただければと思います」と語り、講義を締めくくりました。

関連記事

-

![-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-<br>会議や研修の質を向上させるためにビジネスに欠かせないツールや注目のICTキーワードを理解しよう]()

2025.03.25 公開

-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-

会議や研修の質を向上させるためにビジネスに欠かせないツールや注目のICTキーワードを理解しよう2025年1月10日(金)、電話応対技能検定の指導者級資格保持者(第1期生~第3...

-

![-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-<br>人生の豊かさにつながる「言葉のチカラ」、相手に「幸せを届けるツボ」とは]()

2024.08.26 公開

-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-

人生の豊かさにつながる「言葉のチカラ」、相手に「幸せを届けるツボ」とは2024年7月5日(金)、電話応対技能検定の指導者級資格保持者(第1期生~第33...

-

![-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-<br>感情労働の現場で“燃え尽きない”ようにするためにコミュニケーションの「正しさ」とは]()

2024.03.26 公開

-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-

感情労働の現場で“燃え尽きない”ようにするためにコミュニケーションの「正しさ」とは2024年1月12日(金)、電話応対技能検定(もしもし検定)の指導者級資格保持者...

-

![-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-<br>ハラスメントのない職場を構築するための「リーダーが知っておくべき労働ルール」とは]()

2023.08.25 公開

-指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート-

ハラスメントのない職場を構築するための「リーダーが知っておくべき労働ルール」とは2023年7月7日(金)、電話応対技能検定(もしもし検定)の指導者級資格保持者(...

-

![‐指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート‐<br>コロナ禍の中、オンラインで開催!電話応対教育のカギを握る感情マネジメントとは]()

2022.03.25 公開

‐指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート‐

コロナ禍の中、オンラインで開催!電話応対教育のカギを握る感情マネジメントとは2022年1月7日(金)と1月8日(土)の2回、電話応対技能検定(もしもし検定)...