電話応対でCS向上事例

-アルティウスリンク株式会社-コミュニケーターの応対に関する評価を自動化し評価精度の向上と管理者の工数削減を実現

記事ID:C20108

コンタクトセンターや、バックオフィスなどを含むBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業を展開するアルティウスリンク株式会社。KDDIが展開する「au」や「UQ mobile」などのお客さまサポートの担当部門における応対品質改善の取り組みについてうかがいました。

御社の業務内容とお客さま応対部門の課題についてお聞かせください。

アルティウスリンク株式会社

KDDI事業統括本部

CRM第1本部 CS広域3部

運用2ユニット マネージャー

木村 光良氏

当社では、カスタマーサポートやテクニカルサポートなどのコンタクトセンターサービスや、バックオフィスなどBPOサービスを手がけています。コンタクトセンターサービスとしては、さまざまなクライアント企業や団体からの委託を受けており、それぞれの製品・サービスを利用するお客さまからの問い合わせに応対する業務を担当しています。そのうちの一部門である私たち「 KDDIお客さまセンター」は、KDDIが展開する「au」や「UQ mobile」などのお客さまサポートを担当するデスクとして、携帯や固定回線の不具合から、料金や新サービス、電気や金融に関わる内容など多岐にわたるサービスの問い合わせ応対を請け負っています。全国10都市15拠点、総勢5,000名のコミュニケーターが在籍しており、電話、有人チャット、チャットボットなどマルチチャネルで対応しています。

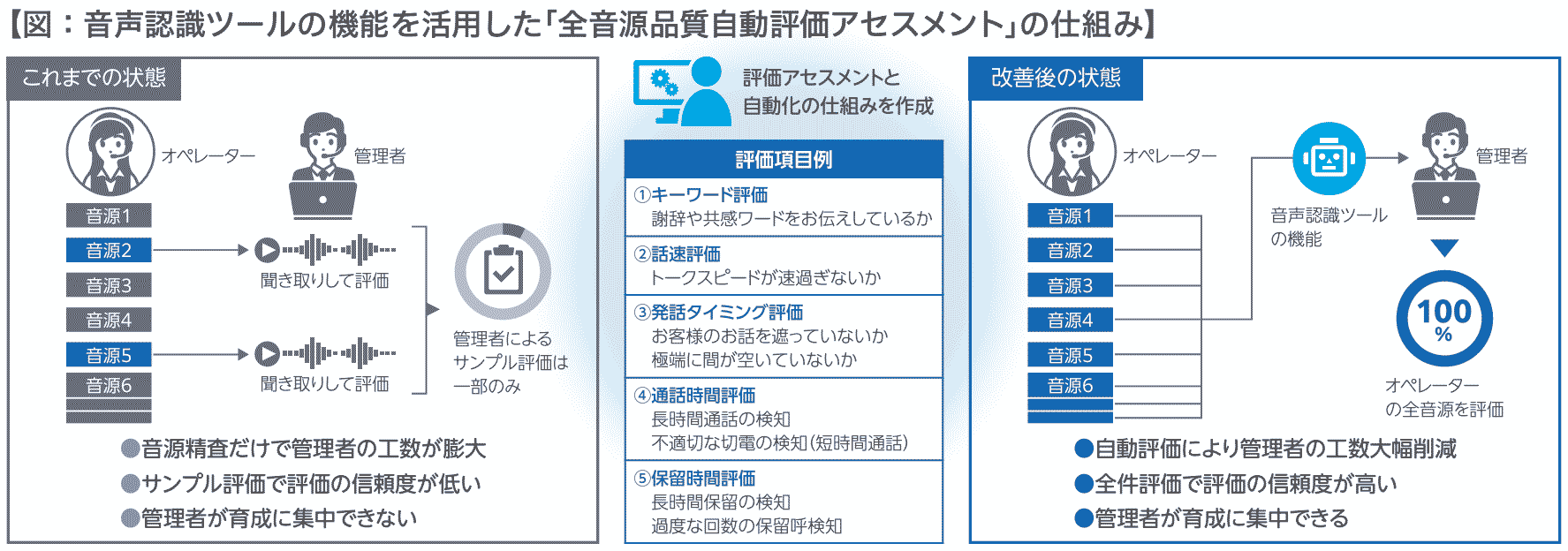

コンタクトセンターの大きな役割の一つはお客さまのお困りごとを解決することですので、顧客満足(CS)は業務上重要な指標となります。そして、コミュニケーターの応対品質の評価は、コンタクトセンターの状態を客観的に測る上で有効であり、CS向上に欠かすことのできない取り組みです。しかし、評価対象は全スタッフが応対した音源であり、1ヵ月約200万件と膨大な数に上ります。管理者が、担当するコミュニケーターの応対音源を一つずつ聞くというモニタリング手法は非常に労力のかかるもので、2020年頃、実際に評価できていたのは全体の5%程度でした。また、コミュニケーターとしては、ほんの一部の応対で自分の応対全体を評価されてしまうため、評価やフィードバックへの納得感を得られにくいといった印象がありました。このように管理者の工数が膨大なこと、そして、評価への信用度が低いという点が当時の課題となっていました。

ツール導入までの経緯をお聞かせください。

管理者は評価のための音声モニタリングから解放され、コミュニケーター育成の時間に充てることができるようになった

センター内では、すでに音声認識ツールを活用できる環境でしたが、使える機能は自動文字起こしのみで、すべての機能が開放されているわけではありませんでした。そこで私たちは、運用の立場から応対品質の向上を図る上で評価の可視化が必要と考え、KDDIへ機能の開放を含むツール拡充、新システム導入の提案を行いました。複数のサービスを紹介するなど打ち合わせを重ねた結果、既存ツールの音源評価機能の活用について承認をいただきました。これにより全音源のテキスト化とそれらデータの活用ができる環境が整いました。

私たちは早速、収集データを活用し、キーワードや話す速度、発話タイミングや通話時間、保留回数などの評価項目を設定し、評価基準づくりに着手しました。ここで活用したのがお客さまアンケートのデータです。SMS(ショートメッセージサービス)を使ったアンケートは、応対に関する印象を5段階評価で回答いただくもので、以前から行っていました。評価項目・基準設計として、まず評価基準となるキーワードを設定し、次に音声認識ツールで洗い出した応対データとお客さまアンケートのデータを突合し、分析・検証を進めました。例えば、「お電話、ありがとうございます」がしっかり言えていればその応対に対する満足度は高くなり、逆に言葉の選び方や話し方に違和感があると低評価になるといった相関を探っていきました。これにより、抽象的だった「応対レベル」の定量化が図れ、高い精度の評価基準を構築できたのです。この新しい評価基準を使い、自動で配点(評価)できるシステムを完成させ、プロジェクトを通して全件評価の自動化を達成することができました(図参照)。

「品質評価」は、コンタクトセンターにおいて重要指標でありながら、課題の多いものでした。管理者による音声聞き取り~評価の手法から、音声認識ツールを活用し独自の評価モデルを基に自動評価の仕組みを構築。これにより管理者の工数削減と評価の精度向上を実現しました。

導入後の効果はいかがでしょうか。

これまでは音源のヒアリングに多くのマンパワーをかけていましたが、評価の自動化によって管理者の工数では57.9%削減、時間としては年間約24,400時間を削減することができました。これは大きな効果だと思っています。加えて、全件評価により応対のばらつきをなくすことが加速度的に進み、お客さまの満足度が大幅に改善しました。アンケートでは、「トップ2ボックス」(良い評価の上位である5点・4点の回答率の合計)の結果が導入後 3.6 ポイント上がりました。また、評価精度が向上したことで、コミュニケーターの納得感も得られました。自動で評価することに対してコミュニケーターから反発があるかもしれないという懸念もありましたが、実際に進めてみると、改善ポイントが明確に示されるため、前向きな取り組みが見られるようになりました。

最近では、「この言い方のほうが満足度は上がるのではないですか?」といった意見を伝えてくれるコミュニケーターも増えており、取り組みによって職場全体が良い方向に向かっていると感じています。そして、管理者からコミュニケーターへフィードバックする工数が省け、空いた時間を指導に充てられるようになったことが、業務改善面での大きな効果と言えます。また、評価の自動化は新入社員育成の場面でも活用されています。これまで新入社員の特徴や癖を把握して指導することに時間がかかっていましたが、自動化による判定を研修に取り込むようにしたところ、特定のワードについて「言った/言わなかった」が即座にわかるので、課題となる箇所を特定して具体的に指導できるようになりました。それにより、入社一ヵ月足らずでもベテランと同じような応対品質が見込めるようになりました。さらに、この取り組みが評価され、リックテレコム社が主催する「コンタクトセンター・アワード2024」のセンター表彰部門において「最優秀テクノロジー部門賞」を受賞することができました。

最後に私たちの部署での最近の取り組みですが、コミュニケーターの質疑応答におけるエスカレーションをチャットボット(ロボット)で対応できないか、トライアルを進めています。今までは管理者などサポートメンバーへ手上げして質問していたのですが、ロボットが代行することで、手上げ時間やホールド(保留時間)の削減に寄与できるのではないかと考え、取り組みを進めています。

今後の展開について教えてください。

まず、これまでの取り組みで得たノウハウを基に、2025年7月、この成功モデルを汎用化し、「全音源品質自動評価アセスメントサービス」を提供開始しました。このサービスを通じて、さまざまな企業における応対品質に関する課題改善へ向けたサポートを行う予定です。そして、私たちKDDIお客さまセンターとしては、今後、どのような応対やワードがお客さま満足につながっているのかを、より高度なビジネスアナリティクスを駆使し分析・検証することで、改善活動につなげていく方針です。それにより、お客さま企業の求める応対品質の改善を進めたいと考えております。さらなるデジタル活用を進め、お客さま満足につながる応対やワードなどについて、ビジネスアナリティクスを駆使し分析・検証していくためには、管理者のデジタルリテラシーを上げることも重要になってきますので、デジタル人材の育成も推進したいと思います。こうした取り組みを通してお客さま企業のCX※向上に寄与できるよう、応対品質の向上に尽力してまいります。

- ※ CX:

- Customer Experienceの略。商品やサービス購入前の段階から購入後のサポートまでの一連の期間に、お客さまが企業に対して持つ評価のこと。

| 会社名 | アルティウスリンク株式会社 |

|---|---|

| 設立 | 1996年(平成8年)5月 |

| 本社所在地 | 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー |

| 代表取締役社長 | 若槻 肇 |

| 事業内容 | コンタクトセンター事業、バックオフィス事業、ITソリューション事業、その他関連事業 |

| 従業員数 | 約56,000人(連結) |

| URL | https://www.altius-link.com/ |

| 〔ユーザ協会会員〕 |

関連記事

-

![-株式会社テレコメディア/株式会社ファンケル-<br>異なる組織で行うダイヤルサービス業務における課題をコールセンター向けシステムの同時導入で解決]()

2025.12.25 公開

-株式会社テレコメディア/株式会社ファンケル-

異なる組織で行うダイヤルサービス業務における課題をコールセンター向けシステムの同時導入で解決コールセンター代行を主業務とする株式会社テレコメディアは、化粧品などの通信販売を...

-

![-南国殖産株式会社-<br>従業員一人ひとりのコミュニケーションスキル向上が企業ブランドを高めることにつながる]()

2025.10.27 公開

-南国殖産株式会社-

従業員一人ひとりのコミュニケーションスキル向上が企業ブランドを高めることにつながる南国殖産株式会社は鹿児島市内に本社を置き、石油製品・建設資材・設備資材や情報通信...

-

![-日本郵政コーポレートサービス株式会社-<br>応対品質に関する課題に取り組み、お客さまファーストな応対を実現]()

2025.07.25 公開

-日本郵政コーポレートサービス株式会社-

応対品質に関する課題に取り組み、お客さまファーストな応対を実現労働者派遣事業や請負事業を行う日本郵政コーポレートサービス株式会社は、日本郵政グ...

-

![-萩市役所-<br>電話応対コンクールの事前研修を新規採用職員向けの応対品質向上の取り組みに活用]()

2024.09.25 公開

-萩市役所-

電話応対コンクールの事前研修を新規採用職員向けの応対品質向上の取り組みに活用山口県の北部に位置する萩市は、豊かな自然と歴史的な町並みが印象的な城下町です。萩...

-

![-株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ-<br>お客様センターにおける言語生成AI導入で 要約業務の品質向上と業務負荷削減]()

2024.06.25 公開

-株式会社JR西日本カスタマーリレーションズ-

お客様センターにおける言語生成AI導入で 要約業務の品質向上と業務負荷削減北陸から近畿・中国・九州北部エリアの通勤・通学輸送を行うJR西日本。そのグループ...