企業ICT導入事例

-株式会社 WORK SMILE LABO(ワークスマイルラボ)-テレワークと連動して「人時生産性」を評価指標にすることで、生産性の高い働き方を実現

記事ID:D20002

コロナウイルスによる一過性のものではなく、働き方に変革をもたらす「制度としてのテレワーク」をどのように実現すべきか。株式会社 WORK SMILE LABO代表取締役の石井 聖博氏にテレワーク導入のコツをお聞きしました。

事務機器を販売する会社から、働き方を創り、提案する会社へ

-

![]()

代表取締役

石井 聖博氏弊社は今でこそ「ワークスマイルラボ」という横文字の会社ですが、創業は1911年(明治44年)で109年の歴史のある会社です。創業当時は「石井弘文堂」という名で、筆や墨を販売する町の文具屋でした。時代の流れとともに商材を変え、「石井事務機センター」としてオフィス用品やOA機器の販売を始めましたが、リーマンショックで倒産の危機に直面しました。新ビジネスを展開しなければ融資も受けられない状況で、お客さまが何を求めているのかを考え抜いた結果、お客さまはコピー機やオフィス家具がほしいのではなく、それを利用した環境、つまり「より良く働くこと」を求めていると気づきました。そこで、まず自社で商品や制度を導入し、試した結果を基に働き方のモデルを構築し、商品だけでなく活用方法まで提案できるようにビジネスを切り替えたのです。

テレワークの「環境づくり」は、労務管理、コミュニケーション、書類電子化、パソコン環境の 四つが重要

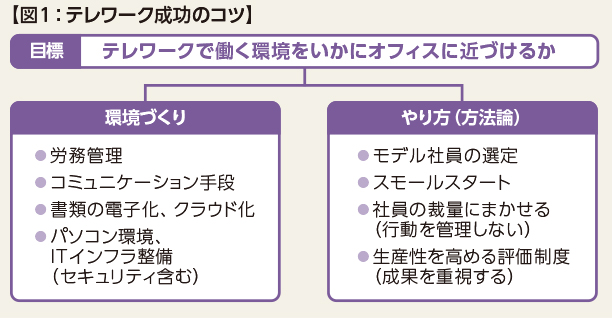

テレワークに取り組んだのは約4年前です。当時、あるパート社員のお子さんが病気がちで、早退したり急に休んだりすることが多くなっていました。それにより職場の雰囲気が悪くなってきたと感じたので、働き方を提案する会社として何か解決方法がないかと考え、テレワークを導入しました。試行錯誤の結果、今ではその経験を基に中小企業のテレワーク導入支援も行っています。そして、テレワーク成功のコツは「働く環境をいかにオフィスに近づけるか」を考えることで、それを満たすために「環境づくり」と「やり方(方法論)」の二つの側面が重要だと気づきました(図1参照)。

まず、「環境づくり」には、四つの課題があります。一つ目は労務管理で、社員がいつ、何をしていたかをどう管理するかを決めなければなりません。二つ目は、コミュニケーション手段で、離れた場所でどのようにコミュニケーションを取るのかが重要です。三つ目は書類の電子化、クラウド化で、紙やデータの場所に業務が縛られてしまうとテレワークが実現しません。四つ目が、パソコンやネットワークなどのITインフラの整備で、セキュリティを含めオフィスと同等の環境を実現しなければなりません。これらの課題を解決するためには制度の構築だけでなく、ITなどのツールの活用が不可欠です。弊社では、中小企業が利用しやすいように低価格のもの、知識があまりない方でも使いやすいものを組み合わせて利用しています。

具体的に、弊社でどのようなITツールを使っているかと言えば、「労務管理」ではスマホで入力できるクラウド型の勤怠管理システムを利用しています。「コミュニケーション手段」にはmeet inなどウェブ会議ツールを使うことが多いですね。「書類の電子化、クラウド化」では、紙文書をいかにクラウド上で管理できるデータに置き換えるかを考え、どうしても紙で残す必要があるものは効率的に電子化できる方法を考えます。「パソコン環境・ITインフラ整備」では、オフィス外からアクセスする際に、セキュリティを担保できるようなネットワーク、パソコン環境を選んでいます。

テレワークが必要な人を「モデル社員」に選定し、小さな規模からスタートするのが成功のカギ

テレワークの「やり方」で重要なのは、出社したくてもできない人など「テレワークをしたい人」をモデル社員にし、その人を通じて業務のルール化や最適なIT環境を構築することです。その際、「お子さんの送り迎えがある」「親御さんの介護がある」など今の働き方に困っている人を選んでください。正直に言えば、テレワークでオフィスとまったく同じように仕事をするのは困難です。困っていない人は「効率が落ちるからテレワークをしたくない」となりがちで、自社にとって効果的な方法を創造しにくいため、モデル社員の選定は非常に重要です。また、「来週から全社一斉にテレワークに切り替えます」というのもやめたほうがいいです。一度に切り替えようとしても現場が混乱するだけなので、一部の社員のみが、週に1回だけ在宅で勤務するといったスモールスタートが成功につながります。さらに、社員の裁量に任せることも大事です。「自宅だとさぼるかもしれない」という考えでは何も始まりません。疑心暗鬼にかられて日報などで行動を細かくチェックするのでは、社員に不快感を与え、テレワークのスピード感も落ちてしまいます。反対にチェックすべきは成果の部分で、今まで「10」の仕事ができていた人が、自宅では「5」の成果になってしまう場合は改善が必要です。ネットワーク環境が悪い、家族が妨げとなり集中できないといったことが主な要因になるので、早急にそれを取り除く必要があります。

評価制度に「人時生産性」を導入し、時短勤務でも一般社員以上の賞与を得ることが可能に

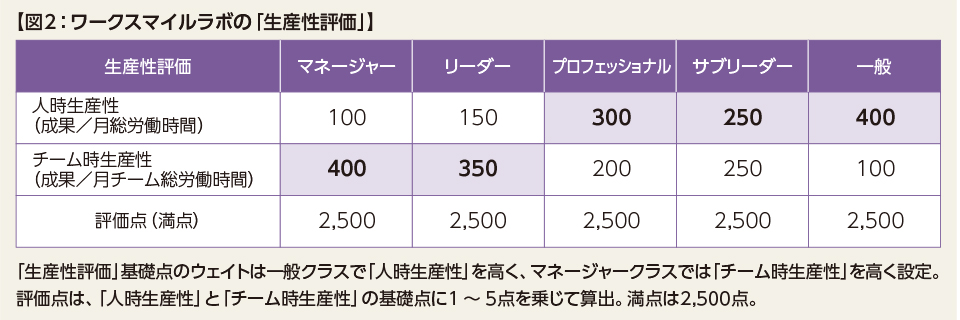

最も重要なことは、テレワーク導入と連動して評価制度も変えるということです。働き方を自分で選ぶためには、生産性が大事であることを浸透させれば、おのずとテレワークが機能します。そのために弊社では、営業、技術、管理部門がそれぞれの成果を数値化し、総労働時間で割って算出した「人時生産性」という指標を導入しています(図2参照)。

以前は、弊社でも時短制度を導入しており、該当者は給与・賞与を何割かカットしていましたが、これだと働くマインドが下がってしまいます。時短勤務者は、働きたくないからではなく、事情があって時短にしているので、7時間労働でも8時間分の仕事をする人も多いのです。そのため評価制度では「人時生産性」のウェイトを高くして、生産性が上がると賞与が増える仕組みにしています。

テレワークの導入後、弊社の「人時生産性」は30%も向上しました。その要因は三つほどあると思います。一つは、内勤者の分業化が進んだことです。当初私も、内勤者は会社でしかできない仕事あるので、テレワークを導入しても残業が増えて生産性が下がると思っていました。実際は、分業により在宅勤務者ができる仕事を集中して受け持つことで、全体の残業時間がぐっと減りました。二つ目は、外回りの営業メンバーが、すき間時間を利用して業務ができるようになったことです。営業先から直接帰宅できるようになったので、こちらも残業時間が大幅に減りました。三つ目に、結果的に社内のICT化が進んだことです。単にITツールを導入するだけでは、あまり活用されないことがありますが、テレワーク実現に必要なツールを導入し、使い方が浸透していく中で、全社的なICT化が進んで生産性が高まったのだと思います。

これからは、時間に制限がある中で働きたい人が山ほど出てくると思います。中小企業の経営者には、そのような人たちが生産性を高める働き方ができるよう、テレワークなどの制度を活用して早急に土台作りをすることが求められています。日本全体で生産性が高まれば、コロナ以降の経済も活性化するはずなので、テレワーク普及に貢献したいですね。

| 会社名 | 株式会社 WORK SMILE LABO (ワークスマイルラボ) |

|---|---|

| 設立 | 1911年(明治44年)11月15日 |

| 本社所在地 | 岡山県岡山市南区福浜町15-10 |

| 代表取締役 | 石井 聖博 |

| 資本金 | 5,300万円 |

| 事業内容 | ワークスタイル創造提案業 |

| URL | https://wakusuma.com/ |

関連記事

-

![-株式会社ビヨンド-<br>顔の見えないアバター同士の面接、AI面接を導入したIT企業の挑戦]()

2024.09.25 公開

-株式会社ビヨンド-

顔の見えないアバター同士の面接、AI面接を導入したIT企業の挑戦人手不足が社会的課題となり、若い人材の獲得競争が激化する中、クラウド/サーバー事...

-

![-株式会社フジワラテクノアート-<br>2050年のビジョン実現のために創業91年の醸造食品製造機械メーカーが取り組んだDX]()

2024.05.28 公開

-株式会社フジワラテクノアート-

2050年のビジョン実現のために創業91年の醸造食品製造機械メーカーが取り組んだDX岡山市の株式会社フジワラテクノアートは、麹を全自動で製造する装置において国内で圧...

-

![-学校法人アルコット学園/しみずがおか幼稚園-<br>チャットツール&AIで業務を着実に効率化!コロナ禍に幼稚園が取り組んだ先進的なDX]()

2024.02.26 公開

-学校法人アルコット学園/しみずがおか幼稚園-

チャットツール&AIで業務を着実に効率化!コロナ禍に幼稚園が取り組んだ先進的なDX昨今、幼稚園は少子化による入園児童の定員割れ、教職員の過酷な労働環境などの問題が...

-

![-株式会社ヌボー生花店-<br>生花店の業務変革に取り組み、働き方改革とCS向上を実現]()

-

![-株式会社樋口製作所-<br>中小企業が抱える技術継承の悩みをDX推進で解消]()