電話応対でCS向上コラム

安全衛生と健康管理とは記事ID:C10145

「安全衛生」と聞くと、工場などの話と思われるかもしれませんが、オフィスで働く私たちにも無関係ではありません。会社には、安全配慮義務や健康管理義務といった、働く人の心身を守る義務があるのです。

安全衛生とは何か

「安全」とは事故やケガを防ぐこと、「衛生」は健康を守ることを意味します。つまり安全衛生とは、働く人がケガや病気をしないように職場を整える取り組みのこと。工場など危険が多い職場だけでなく、事務所や店舗のような場所でももちろん必要です。

この考え方は、労働安全衛生法という法律で定められています。目的は、すべての職場で「安全で健康的に働ける環境を整える」こと。例えばオフィスでも、転倒しそうなコードの整理や、地震対策の備蓄、空調管理など、配慮すべき点はたくさんあります。2025年には、熱中症対策も義務化されました。働く場所が安全で快適であること、それは仕事の効率にも大きく関わる大事な土台なのです。

健康診断の実施義務

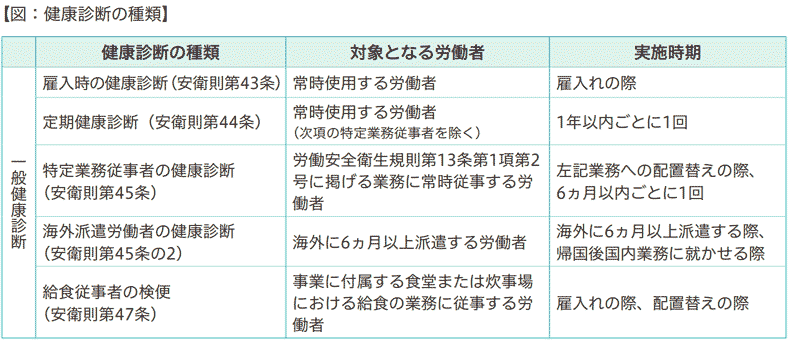

毎年受ける健康診断。「会社が受けさせてくれる」と、福利厚生の一環のようにも思いますが、これは法律で定められた「会社に義務」がある制度で、種類もいろいろあります(図参照)。雇入れ時と年1回の定期健診は、常勤社員に対して必ず行わなければなりません。そのほか、危険な業務や海外派遣の場合の健康診断なども会社に義務づけられています。

出典:厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

メンタルヘルスへの配慮

現代の職場で見逃せないのが、メンタル面の健康です。従業員が50人以上いる職場では、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられています(今後は人数要件撤廃の予定)。これは、会社が従業員のストレスを測り管理するものではなく、「自分自身で気づいてもらう」制度になっています。結果は本人に通知されます。データの活用として、職場全体の傾向を分析して職場環境の改善に役立てたりすることも可能です。

また、日々部下と接する上司の「気づき」もとても大切です。顔色が悪い、元気がない、そんな小さな変化に気づいて声をかける「ラインケア」は、管理職ならではの役割です。

安全衛生管理体制の整備

安全衛生への取り組みは、会社の規模や業務によって求められる内容が異なります。オフィスなど、危険が少ない事業所の場合でも、次のような取り組みが必要です。まず、10人~50人の事務所は衛生推進者の選任が必要です。50人以上は衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の設置、1,000人以上は総括安全衛生管理者の選任が必要です。

現場作業などがある業種ではさらに手厚い体制が求められます。自社はどのような取り組みをしているか、ぜひ確認してみてください。たとえ小規模な職場でも、「誰が何を管理しているか」を明確にするだけで、ずいぶん意識が変わります。大がかりな取り組みだけでなく、できることから始めていくことが大切です。

また、入社時には安全衛生教育を行うことも義務づけられています。これはすべての業種で行う必要があります。厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」には、各業種向けの教育教材が掲載されていますので、活用すると良いでしょう。

「健康で働き続けられる職場 づくり」のために

心と体の健康を保ちながら、長く働ける環境をつくること。それは、会社が果たすべき大きな責任です。もちろん、働く人自身も、自分の体調や働き方を見つめ直すことが大切です。でも、制度を整え、職場の雰囲気をつくるのは、会社の役割。そして、管理職の皆さんは、制度の橋渡し役として、部下にとって安心できる存在であることが求められます。

「今日は体調が良くないので、早退します」と言える職場。「ちょっと最近、しんどそうだけど大丈夫?」と声をかけられる関係。そんな環境こそ、これからの職場に求められる「安全衛生」なのではないでしょうか。

1980年東京都生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。役者となる夢破れ一般企業に入社し、採用業務に携わる。転職を重ねフリーターや派遣社員を経て、2010年社会保険労務士試験に独学で一発合格。2012年社労士事務所を開業。現在は約60社の労務顧問のほか、講演やセミナーを行っている。2019年から配信しているPodcast「人事労務の豆知識」は登録者2万人。2021年からは社労士向けのオンラインサロン「# 社実研」を運営している。