電話応対でCS向上コラム

労働時間について記事ID:C10130

ビジネス環境の変化やテクノロジーの進歩により、私たちの働き方は大きく変化しています。リモートワークや在宅勤務など柔軟な働き方は魅力的ですが、その分、正しい労働時間管理を怠ると過度な負担や法令違反につながる恐れがあります。そこで今回は、労働時間の基本ポイントと注意点をお伝えします。

労働時間管理の基本

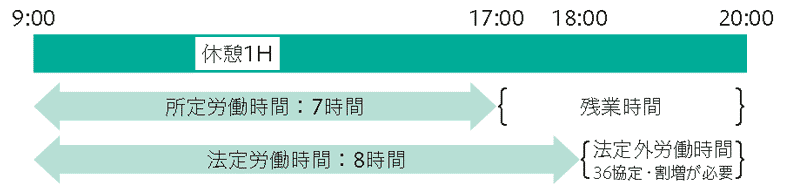

図1:始業9:00・終業17:00・休憩1時間の契約で、20:00まで残業した場合

勤務時間は会社ごとに基本の労働時間が決められています。交代制やシフト制などで一律に決められなくても、労働契約を行う時に始業時間と終業時間を明確にする必要もあります。このように、本人と会社との間で契約した時間、いわゆる定時を「所定労働時間」と言います。

労働基準法では、1日8時間・週40時間を「法定労働時間」としています。それぞれの区分は図1のようになります。また、さまざまな働き方に対応するために変形労働時間制などがあります。この「法定労働時間」を超えて仕事を依頼する場合は36協定を締結し、割増賃金が必要です。

法定外労働時間の上限

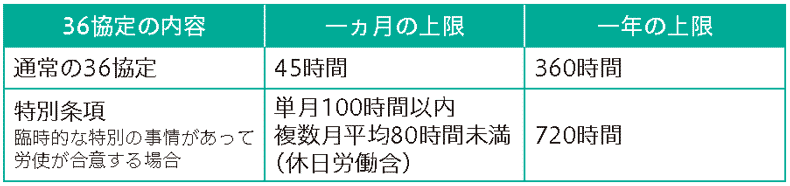

図2:36協定の時間の上限

過度の残業は従業員の健康リスクを高めるため、36協定の時間には上限があります(図2参照)。特に特別条項で設定されている時間は「過労死ライン」に倣って設定されています。つまり、過労死の危険が高まるということです。法律違反だからというだけでなく危険領域ですので、絶対に超えないようにしてください。

柔軟な働き方を支える制度

業務や、労働者の都合によっては、基本の労働時間制度が合わない場合があります。そこでさまざまな労働時間制度があります。

変形労働時間制

繁閑の差が大きい業種に適した制度で、一定期間の平均が週40時間以内になれば法定労働時間を超えて労働させることが可能です。

例えば、一日の所定労働時間が8時間の会社で、月曜日は忙しく金曜日はそうでもない場合に月曜日は10時間勤務、金曜日は6時間勤務とすれば、週の所定労働時間は40時間となります。通常、これでは月曜日は2時間の法定外労働となりますが、変形労働時間制を導入すれば法定外となりません。

フレックスタイム制

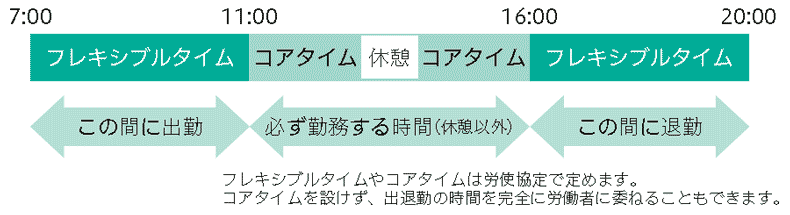

図3:フレックスタイムの例

始業・終業の時間を労働者に委ねる仕組みです。業務の都合や自身の予定に合わせて効率よく時間を使うことができます(図3参照)。精算期間を通算し、平均週40時間を超えたところが法定外労働時間となります。

みなし労働時間制

実際の労働時間に関わらず、一日〇時間働いたとみなす制度です。

外出などで労働時間が算定できない場合の「事業場外みなし」や、時間で測ることができない業務を対象とした「裁量労働制」があります。

まれに、固定残業時間を設定しその分の残業代を固定給として支払うことを「みなし」と表現している会社がありますが、これは賃金の支払い方であり、労働時間の制度ではありません。

そのほか、労働時間の適用除外など、労働時間に関係する法律はほかにもあります。また、短時間正社員制度など会社独自の制度を導入しているところも多いでしょう。

これらの制度は、会社ごとに実情に合わせて独自に設定する必要があります。それぞれ手続きがありますので、導入する場合は専門家に相談してください。

これからの労働時間管理

柔軟な働き方が広がっている一方で、労働時間の管理が難しくなってきています。労働時間に労働の提供がされていないことや働きすぎてしまうことがないよう、管理職は今まで以上に部下とコミュニケーションをとり、労働時間の管理を行う必要があります。

勤怠システムなどを利用し、効率よくかつ正確に把握することが第一歩です。

1980年東京都生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。役者となる夢破れ一般企業に入社し、採用業務に携わる。転職を重ねフリーターや派遣社員を経て、2010年社会保険労務士試験に独学で一発合格。2012年社労士事務所を開業。現在は約60社の労務顧問のほか、講演やセミナーを行っている。2019年から配信しているPodcast「人事労務の豆知識」は登録者2万人。2021年からは社労士向けのオンラインサロン「# 社実研」を運営している。