ICTコラム

ICTを活用した教育・研修のポイント記事ID:D40044

新型コロナウイルス感染症の流行以降、企業における人材育成は対面型の集合研修だけでなく、ICTを活用したオンライン研修を行う企業が増えてきました。そこで今回は、ICTを活用した教育・研修として代表的なオンライン研修のメリット・デメリットや、デメリットを払拭する方法、オンラインで研修を行う意味などについて解説します。

オンライン研修とは

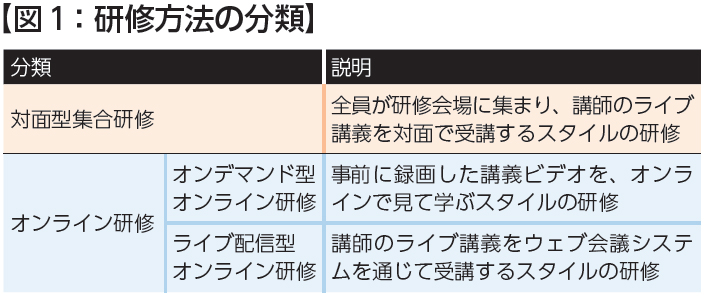

研修にもいくつか種類があり、主に対面型集合研修(以下、対面型研修)とオンライン研修があります。オンライン研修とはインターネットを利用して自宅やオフィスなどから参加する研修で、録画済みの講義を見て学ぶオンデマンド型オンライン研修と、ウェブ会議システムを利用して行うライブ配信型オンライン研修の二種類があります(図1参照)。ライブ配信型のオンライン研修は、対面型研修に比較的近い形で運営ができるようになりましたが、両者を比較するとメリット・デメリットの両面があります。本コラムでは「ライブ配信型オンライン研修」を取り上げて、オンライン研修の特徴や実施上の留意点などを解説します。以下、オンライン研修とはライブ配信型オンライン研修を指します。

オンライン研修のメリットとデメリット

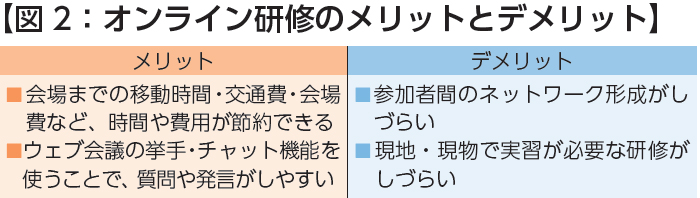

対面型研修と比較したオンライン研修のメリットは主に二つあります(図2参照)。一つは「時間や費用の節約」です。オンラインの場合、参加者は研修会場まで移動する時間や費用がかからず、研修事務局は会議室予約の時間や費用、会場設営の手間のほか、台風など天候不順の場合の研修延期判断や関係者への連絡が不要となります。子育てや介護などと仕事を両立している人も参加しやすく、拠点が分散している企業や働き方改革を推進している企業であれば、オンライン研修のメリットは大きいと言えます。

もう一つのメリットは「質問や発言がしやすい」ことです。大勢の前で挙手をして発言するのは勇気がいりますが、オンライン研修であれば挙手ボタンを使ったり、チャットに質問や感想を入力したりできるので、質問や発言を比較的しやすいと感じる傾向があるようです。

しかし、オンライン研修には対面型研修と比べた場合のデメリットも二つあります(図2参照)。一つは参加者間のネットワーク形成です。対面型研修の時にはグループ討議での直接の議論に加えて、休憩や昼食時間、研修後の懇親会などの雑談で参加者間の交流を深めることができますが、オンライン研修の場合は難しいと言われています。

ただし、これもやり方次第で解決できます。ある企業では、キャリア形成をテーマとしたオンライン研修で二人一組になり各20分程度「一押しの仕事経験」や「今の自分に影響を与えている出来事」などの相互インタビューを行いました。聞いた内容を他己紹介として発表し、発表に対してほかの参加者が質問やコメントを行うことで、相互理解を深めることができました。このワークは対面型研修でも実施できますが、オンライン研修ではブレイクアウトルームに分かれて二人で集中して対話ができること、発表資料はパソコンで作成できることなど、オンライン研修の利点もありました。

もう一つのデメリットは、現地・現物で実習が必要な研修です。具体的には機械操作や危険予知などの製造・建設現場向けの研修、名刺交換や接客のマナー研修などが挙げられます。これも最近はVR(Virtual Reality、仮想現実)を利用して比較的簡単に教材を作り込むことができるツールを活用し、オンライン研修でも実習ができるようになってきています。

オンライン研修でオンライン商談に慣れる

新型コロナウイルス感染症の流行以降、ビジネスでもウェブ会議の利用が一般化し、オンライン商談の機会が増えています。オンライン商談では対面時よりも柔らかい表情を意識してハキハキと少しゆっくり話すことや画像・音声が途切れない安定したネットワーク環境を整備しておくこと、音声や画像が届いているかを確認する気配りなども必要です。オンライン研修のグループディスカッションで、司会進行役や討議結果の発表役を担えば、オンライン商談の練習にもなります。

中堅・中小企業の中でも、ウェブ会議に慣れている企業とほとんど経験がない企業との差は大きいようです。今後ICTを活用して働き方や仕事の仕方を変えていく場合、オンライン研修を通じてウェブ会議やオンラインコミュニケーションに慣れておきたいところです。

オンライン研修をスムーズに行うために必要なこと

オンライン研修を実施する場合、音声や画像のトラブルやファイル共有操作に手間取ってスムーズな進行ができないと、研修満足度が下がることがあります。オンライン研修に不慣れな参加者が多い場合は、事前に操作マニュアルを配布して接続テストを実施することをおすすめします。Zoomの場合、設定画面でオーディオテストができるので、参加者各自での対応も可能です。また研修時には、講師とは別にオペレーション担当者を配置し、参加者の接続サポートやトラブル対応、ウェブ会議の各種操作を任せるのが良いと思います。

対面型研修、オンライン研修にはそれぞれメリットとデメリットがあります。研修の目的やテーマ、自社の状況に応じて最適な方法を選択したり組み合わせたりして、教育方法の最適化を図ると良いでしょう。また、オンライン研修はウェブ会議を通じたオンラインコミュニケーションのスキルアップという、業務におけるICT活用の練習という側面もあります。オンライン研修を通じて新しい仕事のスタイルに慣れていきましょう。

有馬 祥子氏

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第4部マネージャー。慶應義塾大学経済学部卒業後、ITベンダーによるSE経験を経て、2005年より株式会社UFJ総合研究所(現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社。企業内人材育成や階層別研修、組織開発、女性活躍などのプロジェクトに従事し、従業員がイキイキと働ける組織づくりを支援している。(一財)生涯学習開発財団認定ワークショップデザイナーマスター。

関連記事

- 電話応対でCS向上コラム(343)

- 電話応対でCS向上事例(279)

- ICTコラム(134)

- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)

- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)

- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)

- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)

- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(3)

- 偽・誤情報や誹謗中傷によるトラブルを防ぐために(3)

- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)

- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)

- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)

- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)

- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)

- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)

- メタバースのビジネス活用(3)

- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)

- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)

- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)

- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)

- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)

- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)

- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)

- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)

- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)

- 子どものインターネットリスクについて(3)

- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)

- Z世代のICT事情(3)

- 企業ICT導入事例(187)

- ICTソリューション紹介(96)