ICTコラム

物流DXの方向性と期待されていること記事ID:D40060

物流業界は経済活動の重要な基盤としてその役割を果たしてきましたが、労働集約型の産業で他業種と比べると生産性が低いのが実態です。しかし、近年の技術革新や社会的な変化により、その姿は大きく変わろうとしています。これからの物流業界や物流企業は、「装置産業化」によるハード面の効率化と、「データ産業化」によるソフト面の効率化をバランスよく取り入れ、持続可能で革新的な運営を実現することが期待されています。最終回の今回は、これからの物流業界に必要なDX戦略について解説していきます。

物流の進化とロジスティクス4.0

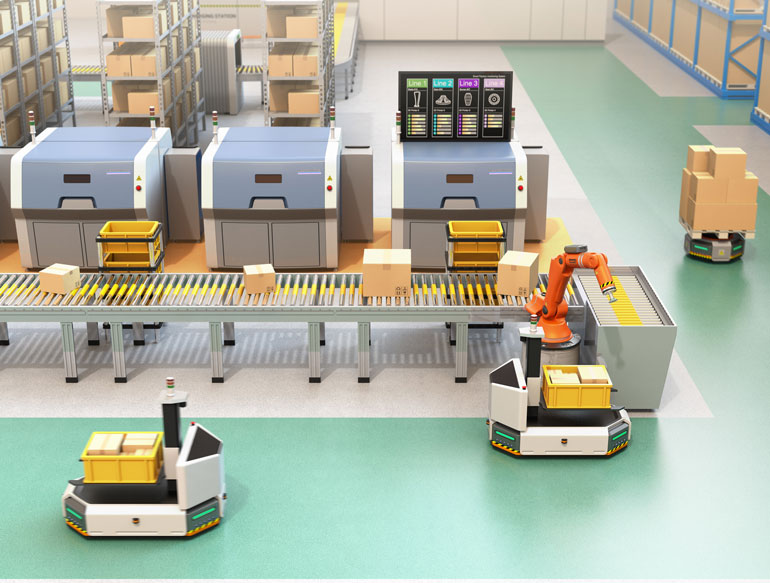

倉庫ではロボットがあらゆる作業を自動化し、人の業務負荷を大幅に軽減してくれる

物流・ロジスティクス分野は、今までに三つの革新的変化を遂げてきたと言われています。第1の革新は、19世紀後半から20世紀にかけての「輸送の機械化」です。それまでは、人力や馬車、帆船などに委ねられていましたが、トラックの実用化や鉄道網の整備などが行われ、陸上での大量・長距離輸送が可能になりました。船舶に関しても、汽船・機船の普及により、輸送能力や安定性が大きく向上しました。

第2の革新は、1960年代からの「荷役の自動化」です。荷物の自動仕分けや、荷物を自動でラックに出し入れする自動倉庫が登場します。倉庫内の荷役作業が一部機械化・自動化され、生産性が向上しました。

第3の革新は、1980年代からの「物流管理のシステム化」です。WMS(Warehouse ManagementSystem/倉庫管理システム)やTMS(TransportManagement System/輸配送管理システム)といったITを活用した物流管理システムが広がり、在庫管理や配車手配の自動化・効率化が実現しました。

そして、まさに今、IoTの進化による省人化・標準化を実現する第4の革新、「ロジスティクス4.0」が進みつつあります。

例えば、自動運転トラック、倉庫ロボット、ドローンなどIoTの進化によりサプライチェーンの各領域において省人化が進みます。輸送は自動運転のトラックが高速道路を走り、トラックドライバー不足の解消を期待されています。自動運転については技術面でも、法律面でも、まだまだ解決すべき課題がありますが、そこまで遠い未来の話ではなくなってきているのは間違いないでしょう。

また、ドローンによる無人配送も実証実験が進み始めています。倉庫においては、荷役、格納、搬送、ピッキングなどを自動で行うロボットが登場してきています。オペレーションが人から機械やシステムに置き換わることにより、必要人数は大幅に削減され効率化が実現しています。

このほか、IoTが進化することで、調達から生産、小売、配送まで、すべてのデータが連携されることにより、どこに、どれくらいのモノがあるのかを正確に把握できるようになります。例えば、RFIDタグ※で生産や販売、輸配送の状況がリアルタイムで共有されることによって、需給の変動や輸送環境の変化に応じた生産・物流計画の柔軟な見直しが可能となります。このような背景を受け、今後、物流業界や物流企業が進むべき道は、「装置産業化」または「データ産業化」のいずれか(もしくは両方)と言われています。

大企業に有利な装置産業化

装置産業化とは、自動運転トラックや倉庫ロボット、ドローンなどの装置を提供することで、従来の労働力に頼ったサービスと同等のサービスを提供するようなビジネスモデルです。この方向性は、特に大企業に向いています。中小企業と比較して資本力に差があり、また規模の経済が成り立つためです。

装置産業化を実行するには大規模な初期投資が必要です。自動化設備や高度なインフラを整えるためには、多額の資金が求められますが、大企業はその資本力を活かして最新の技術や設備を導入し、大規模な設備投資を行うことが可能です。

また、装置を有効活用するためには、大量の貨物を輸送・保管・処理し、設備の稼働率を高める必要がありますが、そういった点でも大企業のほうが有利と言えます。さらに、長期的な視点での投資回収を見据えた戦略を取ることができることも、大企業に向いている理由の一つです。初期投資が大きくても、長期的に見ればその投資がコスト削減や生産性向上につながることを理解し、実行する余裕があるためです。

中小企業が生き残るためのデータ産業化

生産から配送まで、すべてのデータが連携することで、物流の「データ産業化」が進められる

データ産業化とは、データを活用して業務の効率化やサービス向上を図る戦略的な取り組みです。

物流現場には受発注のデータやエリア別の出荷データなど、ありとあらゆるデータが存在します。しかし、今まではそれが集約して管理されたり、分析に使われたりすることはあまりなく、有効活用されているとは言えない状況でした。本来であれば、過去の物流データから需要予測や最適な在庫数量、拠点配置を荷主企業に提案することで、お互いにとってサプライチェーンの最適化を実現できます。

システムのクラウド化やAIの低コスト化によって、中小企業でもデータを活用して競争力を強化し、差別化を図ることができるようになるでしょう。

選ばれる物流企業になるために

このように、中小企業が大半を占める物流業界において、DX・デジタル化は生き残るために必須の手段と言えます。荷主企業からすると、非DX物流企業とはデータを基にしたサプライチェーンの最適化が図れず、非効率です。アナログで生産性が低いということは、言い換えると高コスト体質な物流企業ということです。

また、データがリアルタイムで見られない、データ分析からの提案・フィードバックがないなど、付加価値の低い物流企業とは付き合いたくないでしょう。一方で、その企業で働く人や求職者からしても、今後DXに取り組んでいない物流企業は避けるようになるでしょう。効率が悪く長時間労働の会社、ブラック業務が残る会社、勘と経験ですべてを判断する会社で働きたいという人はまずいません。

つまり、これからの時代、荷主企業からも従業員からも選ばれる物流企業になるためにはDXは避けては通れません。DXは単なる業務効率化だけでなく、営業力にも人材の採用・定着力にも大きく影響を及ぼします。荷主企業からも従業員からも選ばれる物流企業を目指して、ぜひDXに取り組んでください。

- RFIDタグ

- RFID(Radio Frequency Identification:無線周波数識 別)とは、無線でデータの読み取りを行い、モノの識別や管理を行う システムのことで、RFIDタグは、データが記録されている媒体を指します。

船井総研ロジ株式会社 執行役員 コンサルティング本部 本部長。2006年、船井総研グループに入社以来、運輸・物流業を中心に、マーケティング戦略の立案や、DX・デジタル化といったテーマをメインにコンサルティングを行っている。物流企業経営研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会(会員数約350社)」を主宰。共著に『90日で業績アップを実現する「ローコードDX」』(クロスメディア・パブリッシング、2023年)。

関連記事

- 電話応対でCS向上コラム(332)

- 電話応対でCS向上事例(269)

- ICTコラム(130)

- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)

- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)

- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)

- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)

- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(2)

- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)

- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)

- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)

- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)

- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)

- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)

- メタバースのビジネス活用(3)

- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)

- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)

- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)

- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)

- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)

- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)

- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)

- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)

- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)

- 子どものインターネットリスクについて(3)

- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)

- Z世代のICT事情(3)

- 企業ICT導入事例(183)

- ICTソリューション紹介(91)