ICTコラム

第1回 AI導入で変わる、コールセンター運営とオペレーターの働く環境記事ID:D40005

ICTの発展は、さまざまなサービスや職場に大きな変革をもたらしています。そしてコールセンターもその例外ではありません。この連載では3回にわたり「AIの導入でコールセンター業務がどのように変わるか」を、コールセンターのAIソリューションを幅広く手がけるNTTコミュニケーションズ株式会社へのインタビューを通じ、レポートしていきます。

“人手不足”“スキル不足”への対応がCS向上のカギに

─現在、コールセンターが抱える課題について簡単にご紹介ください。

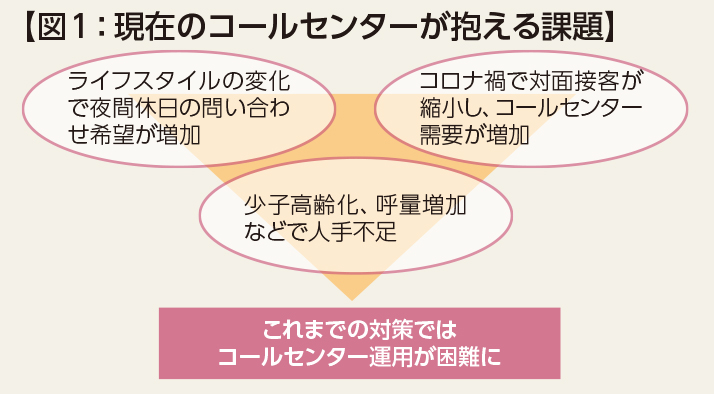

渡辺:少子高齢化やライフスタイルの変化による呼量増加により、人手不足が目立っています。一般的なお問い合わせについてはウェブサイトのFAQやチャットボット(自動会話プログラム)での解決が図れますが、複雑な問い合わせも増えてきており、そうした問い合わせに対応できるベテランの手が足りない状況が多く見られます。

高い技術を持つオペレーターの育成は難しく、応対品質のばらつきにもつながっています。さらにコロナ禍で対面を避ける行動が推奨され、いままで通販にあまりなじみがなかった方々の利用が拡大するなどといった要因から、電話の問い合わせは増加傾向にあります。(図1参照)

吉岡:お客さまのライフスタイルの変化で、いわゆる平日9時~17時の営業時間ではない、夜間や休日の問い合わせニーズも高まっています。

渡辺:こうした状況は「長い待ち時間」「いつも話し中」「営業時間内に問い合わせができない」といったお客さまの不満につながり、対策する会社としない会社ではお客さま満足度に大きな差が出てくることになります。

音声で会話するAIが、お客さまの問い合わせに対応

─この課題解決のために、AIを活用する方法はありますか。

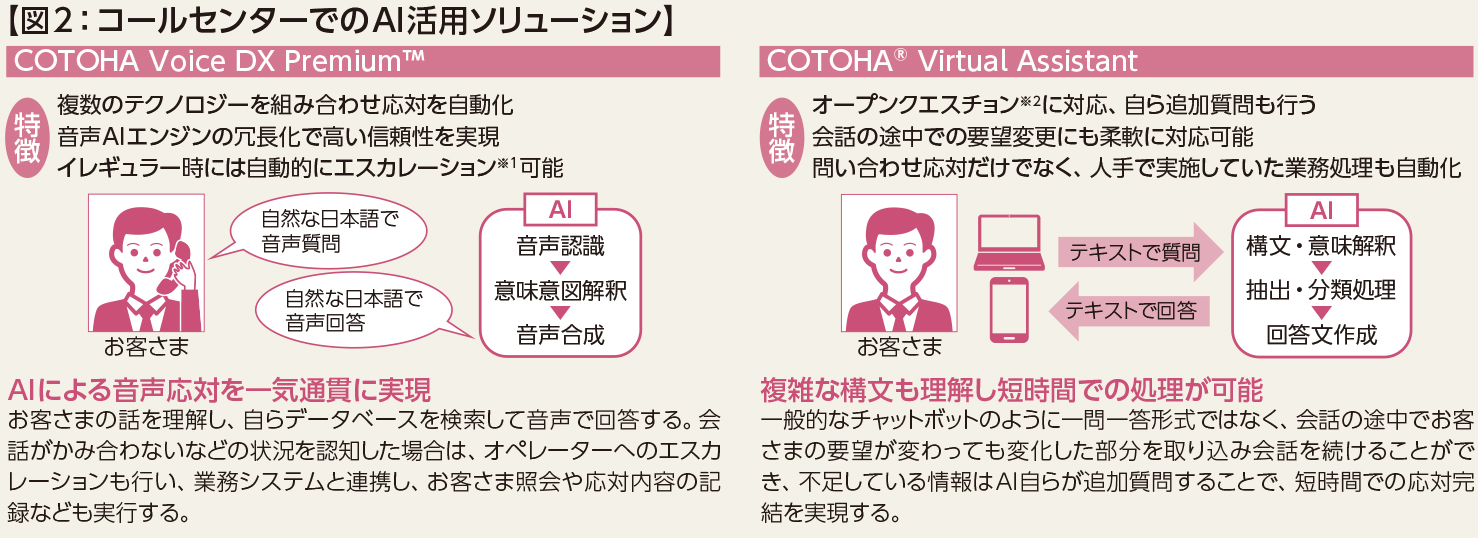

吉岡:当社で開発した『COTOHA Voice DX Premium™(以下Voice DX)』(図2左参照)は、オペレーターに代わりAIが音声で回答するソリューションです。

通常のコールセンターで行われる「問い合わせ受付→内容確認→回答→後処理」という流れをすべて自動化することで人の手に頼らない電話応対が実現します。そのためオペレーターの人件費をかけずに24時間365日の稼働が可能で、コール数の繁閑にも対応できます。

またAIは常に同じデータベースを参照して回答するため、オペレーターの個人差による“回答のばらつき”のようなものもなく、さらにオペレーターのスキルが異なることで発生する“応対品質のばらつき”も発生しません。そして継続的なチューニング、改善活動によって完了率を高めることも可能ですし、プッシュ式IVRと組み合わせて使うこともできます。

─導入に向けてはどんなステップが必要ですか。

吉岡:まずはコールセンターの電話応対業務の中で、自動化の対象となる業務を選定します。「商品注文」「資料請求」「訪問日時の変更」「よくある質問への回答」など、定型的であまり複雑でない問い合わせから自動化することが多いです。

選定後は、お客さまの問い合わせ傾向などを分析し、その問い合わせにどう答えるかという応対シナリオを作成、実際に自動化して検証します。

─どういったコールセンターでの導入、活用に効果があるのでしょうか。

吉岡:入電のボリュームが多いコールセンターは早くに効果が見えやすいです。例えば、AIが月間5,000件の定型的な問い合わせを自動応対し、そこで空いたオペレーターを複雑・専門の問い合わせ対応に配置することでコールセンター運営の効率化が図れます。また、夜間や土日祝日も問い合わせが多い場合、その時間帯をAIが自動応対することで顧客接点の拡大や平日の入電繁忙の抑制にもつながります。

AIを使ったチャットが複雑な日本語も理解、短時間での応対を実現

─音声対応ではないAIにはどのようなものがありますか。

渡辺:文字によるチャットでお客さまのお問い合わせに答える『COTOHA® Virtual Assistant( 以下VA)』があります(図2右参照)。

通常、チャットボットでは想定するシナリオに従い一問一答形式で答えるのが一般的です。たとえば居酒屋チェーンが予約を受け付ける場合は「最寄り駅はどこですか?/どこそこの駅です/何時からですか?/何時からです」といった具合です。この形式は条件ごとに会話のやりとりが行われるため、通話時間が長くなり、お客さまにとってあまり使い心地がいいとは言えません。しかしVAは「どこそこ駅のそばで何時から、どんな料理が食べたい」といった、一つの文に二つ以上の情報が入っている場合でも、その意図を高精度に理解した上で、ご案内を行います。必要な情報が不足している場合にはAIが追加質問もするので、お客さまに短時間で必要な情報をお届けできますし、機械的で不自然な会話が続くことはありません。また会話の途中でお客さまの気持ちが変わった場合でも、振り出しに戻るのではなく、その修正を取り込んだ形で会話を続けることができます。

─導入にはどういった手順が必要でしょうか。

渡辺:すでにFAQが用意されているコールセンターでも、導入にあたってはコンサルティング、チューニングを施すなど一定の時間が必要です。ただ導入いただくことでFAQの精緻化、データ化にもつながるので、ノウハウを蓄積していくことで音声対応するコールセンターの運用を効率化したり、オペレーターの教育をよりスムーズにしたりという効果も見込まれます。

─VAのメリットを活かすには、どんな用途が考えられますか。

渡辺:基本的には『Voice DX』と同じように、一般的なお問い合わせにご活用いただけます。具体的な導入事例では、金融機関での口座開設のサポート、契約内容の照会、サービスお申込み受付などが挙げられます。

将来的には機能の融合により、より自然な応対の実現へ

─音声応対の『Voice DX』とテキストチャットの『VA』は、どのように使い分けられるのでしょうか。

渡辺:まずはお問い合わせに対して、音声とテキストチャットのどちらが適しているのかの判断がポイントになります。また定型的な応対には『Voice DX』、ヒアリング項目が多い複雑な応対やAIによる提案が必要な場合は『VA』という使い分けも考えられます。

土肥:コールセンターの課題感によっても違ってくると思います。『Voice DX』はお電話での問い合わせにお待たせすることなく答えたいという場合、『VA』は現在のチャットボットでのやりとりが冗長でお客さま満足を満たすことができない、またお客さま一人ひとりの応対時間を短くして応対率を上げていきたいといった場合にフィットすると思います。

─この二つのソリューションの将来像について教えてください。

吉岡:『Voice DX』と『VA』を融合させ、音声でもテキストチャットでも同レベルのすぐれた応対が可能になるよう、現在検討を進めているところです。

土肥:人間が対応しなくてもいい応対をAIに任せることで、オペレーターが“本当に必要な業務”に専念できる環境をアシストできるものだと考えています。実際に導入いただいた企業からは「オペレーターの専門性向上と効率運用が実現し、お客さま満足度向上とともにコールセンターの三密対策や働き方改革などにもつながっている」とうかがっています。

─ありがとうございました。

導入事例 COTOHA Voice DX Premium™

問い合わせ応対にAIを導入、オペレーターの資質を活かせる業務を拡張

-

![]()

NTTレゾナント株式会社

パーソナルサービス事業部 ND部門

担当課長 寺西 恭子氏(左)

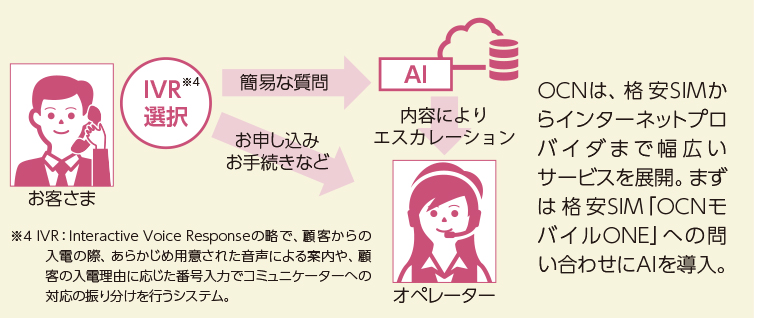

主査 小野沢 和哉氏(右)当センターは、インターネットプロバイダー『OCN』関連のお問い合わせを受け付ける総合窓口です。法人、個人合わせ月間約10万コールを受け付けていますが、人手不足によるお客さまの待ち時間が課題となっていました。この課題を解決するために導入したのが、AIによる音声対応です。

導入にあたっては、AIによる受付比率30%、回答精度85%、解決率80%という目標を設定し、まずセンターの営業時間外に特定のサービスを対象に導入しました。当初はチューニング※3などに苦労しましたが、専門チームを作り、質問と回答の適切な組み合わせや言葉の揺らぎへの対応などを進めることで、5ヵ月目くらいから精度が上がってきました。こうした段階を経て、営業時間内の問い合わせにもAIでの応対を導入し、当初の課題であった人手不足への対応、お客さまの待ち時間の削減に一定の効果を上げています。

こうしたAIによる応対をコールセンターに導入することは「人間の仕事を奪うことにつながる」という見解もあります。しかし弊社ではAIを適切に管理メンテナンスする「ナレッジワーカー」という職種を新たに設け、オペレーターの新たな活躍の場としています。また単純な質問はAI、複雑なもの、営業や顧客開拓にかかわる案件についてはオペレーターが対応していくという“住み分け”を、今後本格的に進めていきたいと思います。

※1 エスカレーション:上司などに業務上の判断や指示を仰いだり、対応を要請したりすること。

※2 オープンクエスチョン:会話術の一つで、二者択一で解答できる質問を避け、自由に発言できる聞き方。

※3 チューニング:情報システムやコンピュータ、ソフトウェアなどの設定や構成を調整し、目標の状態に近づけたり、性能を最大限引き出したりする作業。

吉岡 威氏

プラットフォームサービス本部

アプリケーションサービス部

第一サービスクリエーション部門

第五グループ 担当課長

土肥 美穂氏

プラットフォームサービス本部

アプリケーションサービス部

第一サービスクリエーション部門

第五グループ 担当課長

渡辺 早紀氏

プラットフォームサービス本部

アプリケーションサービス部

第一サービスクリエーション部門

第五グループ

関連記事

- 電話応対でCS向上コラム(332)

- 電話応対でCS向上事例(269)

- ICTコラム(130)

- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)

- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)

- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(2)

- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)

- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)

- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)

- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)

- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)

- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)

- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)

- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)

- メタバースのビジネス活用(3)

- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)

- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)

- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)

- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)

- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)

- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)

- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)

- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)

- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)

- 子どものインターネットリスクについて(3)

- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)

- Z世代のICT事情(3)

- 企業ICT導入事例(183)

- ICTソリューション紹介(91)