ICTコラム

企業はどう活用すべき?スリープテック導入のポイントと成功事例記事ID:D40066

近年、健康経営を推進し、従業員の健康管理を経営戦略の一環として重視する企業が増えています。特に、睡眠は心身の健康と業務のパフォーマンスに大きく影響を与える要素として注目されており、ITやAI技術を活用した「スリープテック」の導入が進んでいます。しかし、導入を検討する企業の中には、「自社に適した活用方法や導入方法が分からない」といった課題を抱えるケースも少なくありません。連載最終回の今回は、企業で働く人の睡眠の実態とスリープテックを導入する際のポイント、実際に企業が活用した成功事例をご紹介します。

働き世代の睡眠の現状

一般的に、成人の健康維持には1日7~9時間の睡眠が推奨されています。しかし、2023年7月に開催された厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会」の資料によると、1日の平均睡眠時間が7時間未満の人は、男性が70.2%、女性が76.8%となっています。年代別に見ると、男性で特に多いのは40代で83.8%、女性は50代で87%となっており、非常に多くの人が推奨範囲に達していませんでした。

さらに、6時間未満で見ても男性は37.5%、女性は40.6%となっています。つまり、多くの人が十分な睡眠時間を確保できておらず、「睡眠で十分な休養が取れている」とは言い難い状況です。

当社が独自に実施した「企業で働く人の睡眠調査」(調査期間:2023年7月4日~2025年1月29日)によると、20代から60代の働き世代の平均睡眠時間は6時間27分であり、推奨される7時間以上の睡眠を確保できていない人が多いことが明らかになりました。さらに、80%以上が主観的に睡眠時間の不足を実感しています。

スリープテックを活用すべき企業とは

働き世代の睡眠の実態が深刻な状況にある中、スリープテックを活用して従業員の睡眠をどうケアすればよいのでしょうか。健康経営を推進するすべての企業において、スリープテックの活用が推奨されますが、特に「睡眠で十分な休養が取れていない従業員が多い」「ストレスチェックの高ストレス者への対策が急務」「メンタルヘルス不調による休職・離職が多い」といった課題を抱える企業では、優先的に睡眠改善に取り組むことをおすすめします。

従業員が十分な休養を取れているかどうかは、健康診断やストレスチェックの問診項目「睡眠で十分な休養が取れていますか?」の回答結果を分析することで、睡眠に問題を抱える従業員の割合を把握することができます。ストレスチェックは個人を特定した対策が難しいと考えられがちですが、会社への情報提供の同意を得ていれば、データを活用した対策が可能です。

近年の研究では、ストレスが不眠を引き起こし、さらに睡眠不足がストレスを増大させるという相互関係が明らかになっています。特に、ストレスチェックのB項目(心身のストレス)は睡眠の質と深く関係しており、スコアが悪い場合は注意が必要です。

従業員の睡眠を改善するための五つのステップ

ここからは、企業がスリープテックを活用して従業員の睡眠を改善するための五つのステップを紹介します。

(1)睡眠の状態を確認する

まず、従業員が十分な睡眠を取れているかを把握することが重要です。健康診断やストレスチェックの問診項目「睡眠で十分な休養が取れていますか?」の回答結果を集計することで、従業員の睡眠の状態を確認できます。このほか、アテネ不眠尺度※を使用すれば主観的な睡眠の満足度や日中の眠気の程度を把握することも可能です。

(2)睡眠の知識を醸成する

従業員が正しい睡眠習慣を身につけるためには、知識を深めることが不可欠です。睡眠セミナーや社内研修による睡眠教育の実施、社内ポータルなどでのコラム発信など睡眠の知識を習得する機会を提供することも有効な手段と言えます。

(3)睡眠計測を行う

スリープテックを活用して実際に睡眠データを計測することで、より具体的な改善策を打ち出すことが可能になります。睡眠計測したデータを基に、企業としてどのような改善策が必要かを検討し、次のステップにつなげることが重要です。

(4)事業場内の産業保健スタッフによるサポートを実施する

睡眠計測の結果を基に、企業の産業保健スタッフが個別にフォローを行うことで、より効果的な睡眠改善が可能になります。具体的には、産業医や保健師による個別アドバイスによって、生活習慣の見直しをサポートしたり、ストレスチェックの結果と照合し、高ストレス群に該当する従業員の場合は睡眠改善を検討するような方法が考えられます。

(5)外部サービスを利用する

社内で従業員のサポートを完結することが難しい場合は、外部サービスを活用することも有効です。睡眠は個人差があり、1日に必要な睡眠時間は年齢や性別によっても異なります。専門知識を持つ外部の機関に委託することで、睡眠に課題を持つ従業員の生活リズムに合わせた睡眠改善が期待できます。

スリープテックを活用した企業の睡眠改善事例

ここからは、スリープテックを実際に導入した事例を紹介します。日勤と夜勤を繰り返す輪番勤務を行うA社では、勤務形態の影響で睡眠時間が不規則になり、不眠や睡眠不足が原因で体調を崩す従業員が毎年数名発生していました。

人間の体には体内時計があり、昼に活動し、夜に眠る仕組みになっています。しかし、交代勤務ではこのリズムが崩れやすく、通常の勤務よりも疲労が蓄積し、回復にも時間がかかります。特に夜勤明けは、本来なら活動時間である日中の時間帯にあたるため、眠ろうとしても寝つけないことが少なくありません。そして、ようやく仮眠が取れたとしても時間帯が午後遅くになると、正常なサイクルである夜間の睡眠時間になっても眠気が生じず、スムーズな入眠が難しくなるという悪循環に陥ることもあります。

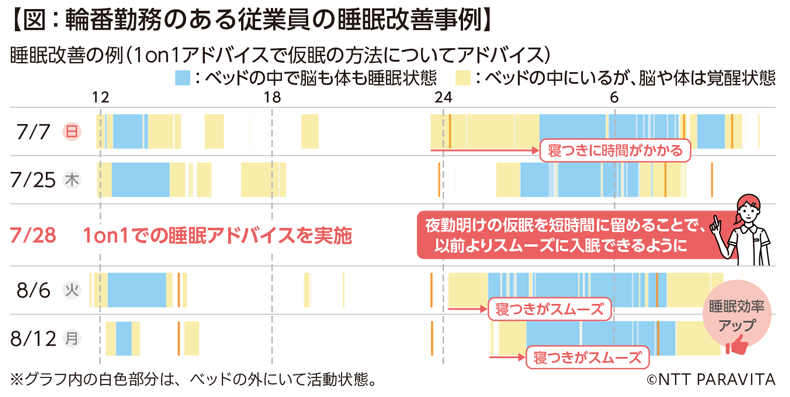

そこで同社はスリープテックを活用した睡眠改善プログラムに取り組んだ結果、参加者26名のうち21名に改善が見られ、不眠症の可能性が高かった従業員18名のうち17名が改善するなど、大きな効果が得られました。上の図は、そのうちの一人の事例になります。この図は白が活動状態、青が睡眠状態、黄はベッドにいながら脳が寝ていない覚醒状態になります。

この従業員の7月7日は9時半に夜勤が終了し、11時頃から仮眠に入ったもののダラダラとベッドで過ごした覚醒時間(黄)が長かったため、夜も寝つきが悪くなり、結果的に睡眠効率の悪い一日を過ごすこととなりました。その後、同従業員は「仮眠時は遮光カーテンやアイマスクを利用し、明るさを調整する」「仮眠は2時間以内にとどめ、15時以降の居眠りや仮眠を避ける」などのアドバイスを受け、8月6日以降は睡眠効率が大幅に改善されました。同社では現在、多くの従業員がスムーズに入眠できるようになり、体調不良を理由に輪番勤務から離れる従業員がゼロになったという成果も得られています。

このようにスリープテックを活用し、自社の課題に適切な対策を講じることで、従業員の健康と活力ある職場づくりを実現することが可能になります

- ※ アテネ不眠尺度

- 世界保健機関(WHO)が中心となって設立した「睡眠と健康に関する世界プロジェクト」が作成した世界共通の不眠症の判定方法。8つの質問に対する回答を最大24点で数値化し、不眠度を測定。企業などの複数のWebサイトで簡易的に自己判定が行えるページがあります。

NTT PARAVITA株式会社 広報・プロモーション担当。睡眠改善インストラクター。ウェビナーやイベントの企画と運営、プレスリリース作成・メディアとのリレーション構築、各種コンテンツの作成など幅広い業務に従事し、睡眠の大切さを発信しています。

関連記事

- 電話応対でCS向上コラム(338)

- 電話応対でCS向上事例(275)

- ICTコラム(132)

- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)

- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)

- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)

- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)

- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(3)

- 偽・誤情報や誹謗中傷によるトラブルを防ぐために(1)

- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)

- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)

- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)

- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)

- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)

- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)

- メタバースのビジネス活用(3)

- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)

- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)

- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)

- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)

- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)

- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)

- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)

- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)

- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)

- 子どものインターネットリスクについて(3)

- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)

- Z世代のICT事情(3)

- 企業ICT導入事例(186)

- ICTソリューション紹介(94)