ICTコラム

スリープテックの種類と健康経営としての活用事例記事ID:D40065

従業員への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上など組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上につながることから、近年では、従業員の健康管理を経営戦略の一つとして取り組む企業が増えています。その中でも睡眠は心身の健康を保ち、生産性に影響する重要な要素であることから、ITやAI技術を活用した「スリープテック」が注目を集めています。しかし商品やサービスが多彩で、「どれを選べば良いのか分からない」という声も少なくありません。連載2回目の今回は、スリープテックの三つの主要カテゴリーとスリープテックを活用した健康経営サービスの事例をご紹介します。

睡眠の質を分析する三つのスリープテック

スリープテックは、ICTやAI、センサー技術などを活用し、睡眠の質を分析・改善することを目的とした商品やサービスの総称です。近年は、睡眠データを取得して可視化するものだけでなく、快適な睡眠環境を整え、入眠や目覚めをサポートするものも増えています。

スリープテックには大きく分けて、「睡眠環境を整えるもの」と「睡眠の質を分析するもの」の二つのカテゴリーがあります。例えば、マットレスやエアコンと連動して最適な睡眠環境をつくるサービス、入眠や起床をサポートする照明、睡眠を促進する音楽などは、主に快適な睡眠環境を整えるためのものです。

一方で、睡眠の質を分析する代表的なスリープテックとしては、「ウェアラブル型」「スマートフォンアプリ」「寝具型」の三つが挙げられます。

ウェアラブル型には、スマートウォッチのような腕時計型・イヤホン型・コイン型など体に装着するデバイスがあり、睡眠データの計測に使用されます。具体的には、デバイスに搭載されている加速度センサーで検知した日中の体の動きや、心拍数、呼吸数、皮膚温、血中酸素飽和度の情報を利用して、睡眠の質を分析します。また、スマートフォンアプリと連動させて、睡眠の状態を確認することも可能です。特徴は、小型で睡眠中も違和感なく装着できることなどが挙げられます。

スマートフォンアプリでは、スマートフォンのマイクや加速度センサーで呼吸音や体の動きを測定して、睡眠の状態を記録します。専用デバイスを必要とせず、スマートフォンを枕元に置いておくだけで計測することが可能で、手軽に始められるスリープテックとして幅広いユーザー層に利用されています。また、設定した起床時間に応じて、眠りの浅いレム睡眠のタイミングを見計らってアラームを鳴らす機能もあります。

寝具型では、心拍数、呼吸数、活動量(睡眠時の体動)を計測できるセンサー付きのベッドやマットレスを使用して睡眠状態を検知します。アプリと連動させることで睡眠状態を確認できるものや、受け取った睡眠データに応じて角度が変わるベッドやマットレスなどもあります。入眠時は、寝つきやすい背を起こした姿勢を保ち、寝ついたことを検知すると、寝返りを打ちやすいフラット状態へと移行し、起床時にタイミングに合わせて背を上げ、自然な目覚めを促すことも可能です。

これら三つのスリープテックは、それぞれ異なる特徴を持ちながらも、「睡眠の見える化」ができる点で共通しています。さまざまな商品やサービスがあるので、目的や使用シーン、計測したいデータ、データ活用方法に合わせて選ぶことをおすすめします。

スリープテックを効果的に活用するためには、どのような睡眠情報が可視化できるかを理解しておくことが重要です。次に、スリープテックで計測できる具体的な睡眠データについてご説明します。

スリープテックで可視化できる睡眠の情報

スリープテックを活用して可視化できる主な睡眠データは以下の通りです。

(1)睡眠時間

布団に入ってから起床するまでの時間のうち、実際に眠っていた時間を指します。適切な睡眠時間を知ることで、健康的な生活リズムの維持や調整が可能です。

(2)睡眠効率

布団に入っていた時間に対して、実際に眠っていた時間の割合を示します。例えば、布団に8時間入っていても、実際の睡眠時間が6時間であれば、睡眠効率は75%となります。この値が高いほど、効率的に睡眠が取れていることを意味します。

(3)寝つき時間

布団に入ってから眠りに落ちるまでの時間です。長すぎる場合は、ストレスや生活習慣が影響している可能性が考えられます。

(4)中途覚醒

睡眠中に目が覚めた回数や時間を指します。中途覚醒が多い場合、睡眠の質が低下している可能性があり、日中の疲労感や集中力の低下につながります。

(5)睡眠ステージ

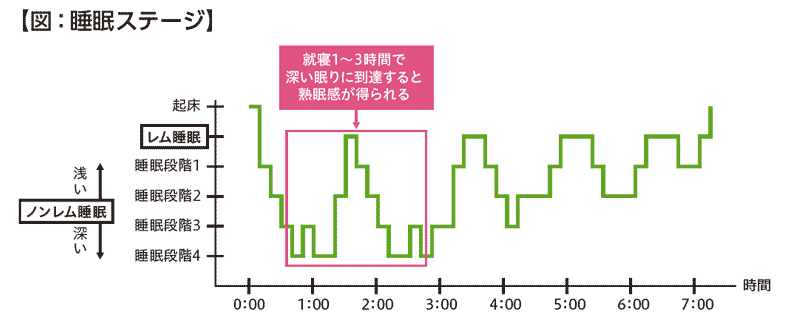

出典:基礎講座睡眠改善学第2版p.21(2019, 白川修一郎ほか)を参考に作成

睡眠は大きく分けてレム睡眠(浅い眠り)、ノンレム睡眠(深い眠り)に分かれます。ノンレム睡眠は、眠りの深さに応じてさらに4段階に分類されます。睡眠中は、一晩でレム睡眠とノンレム睡眠で構成される90~120分の睡眠周期を4回~5回繰り返します(図参照)。レム睡眠中は主に脳が休息し、ノンレム睡眠中は身体が休息するため、各ステージの睡眠のバランスが大切です。

睡眠の質が悪い場合、このバランスに乱れが生じます。例えば、ストレスや生活習慣の乱れによってノンレム睡眠が浅くなると、身体の回復が不十分となり、疲労感が残る原因になります。また、レム睡眠が短くなると、記憶の定着や感情の整理が不十分となり、集中力やメンタルヘルスに影響を及ぼします。各ステージの割合や変化を確認することで、睡眠の質を評価し、改善ポイントを特定することが可能になります。

このほか、使用するスリープテックによっては、睡眠中のいびきを確認することができるデバイスもあります。いびきの頻度や状態を知ることで、枕の高さや生活習慣を見直すきっかけにできるでしょう。また、睡眠時無呼吸症候群の可能性があるかどうか、医療機関を受診する時のデータとして利用することも可能です。

多くのスリープテックでは、加速度センサーで検知した体の動きや心拍数、マイクで取得した呼吸音などの情報を組み合わせて睡眠を評価しています。これらは睡眠状態を間接的に判断する材料となりますが、より正確な睡眠データを得るには、睡眠時の脳波を計測し、取得した脳波データを解析する方法が有効です。脳波計測によって、睡眠の状態や問題点をより詳しく把握することが可能になります。

これらの情報から自身の睡眠を目に見える形で把握することができます。また客観的なデータが得られるため、自分では気づいていない睡眠トラブルや疾患のリスクを知ることができます。

スリープテックを活用した健康経営への活かし方

スリープテックで得られる睡眠データは、従業員の健康増進やストレス軽減、生産性向上に役立てることが可能です。「健康経営優良法人2024」に認定された企業の中には、睡眠セミナーを開催したり、スリープテックで計測したデータを基に睡眠の専門家が個別アドバイスを行うサービスを導入している企業もあります。また、オフィス内に仮眠スペースを設置したり、効率的なパワーナップ※を支援する施設やノウハウを提供するサービスも見られます。

これらの施策は、従業員の健康を支えつつ、企業の生産性向上において有効な手段です。スリープテックは、睡眠データを可視化するだけでなく、睡眠改善を通じて健康経営の効果を最大化する可能性を秘めています。

- ※ パワーナップ(Power Nap)

- パフォーマンス向上、疲労回復のため、昼間に15~30分間とる短時間仮眠のこと。米コーネル大学の社会心理学者ジェームス・マース氏による造語。

NTT PARAVITA株式会社 広報・プロモーション担当。睡眠改善インストラクター。ウェビナーやイベントの企画と運営、プレスリリース作成・メディアとのリレーション構築、各種コンテンツの作成など幅広い業務に従事し、睡眠の大切さを発信しています。

関連記事

- 電話応対でCS向上コラム(341)

- 電話応対でCS向上事例(277)

- ICTコラム(133)

- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)

- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)

- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)

- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)

- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(3)

- 偽・誤情報や誹謗中傷によるトラブルを防ぐために(2)

- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)

- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)

- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)

- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)

- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)

- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)

- メタバースのビジネス活用(3)

- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)

- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)

- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)

- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)

- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)

- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)

- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)

- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)

- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)

- 子どものインターネットリスクについて(3)

- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)

- Z世代のICT事情(3)

- 企業ICT導入事例(187)

- ICTソリューション紹介(95)