ICTコラム

スリープテックとは?睡眠が健康経営に役立つ理由記事ID:D40064

日本人の睡眠時間は世界的に短く、2017年度の新語・流行語大賞には「睡眠負債」がトップ10入りしました。「睡眠負債」とは、毎日眠っているつもりでも、必要な睡眠時間の不足分が借金(負債)のように積み重なり、心身の健康が損なわれる状態を示します。そうした状況を解消するツールとして、スリープテックが注目されています。3回連載の初回では、スリープテックとは何か、睡眠が健康経営に役立つ理由について解説します。

スリープテックとは何か

スリープテックとは、「Sleep(睡眠)」と「Technology(技術)」をかけ合わせた造語で、ICTやAI、センサー技術などを活用して睡眠の質を分析し、改善を目指す商品やサービスのことです。

代表的なカテゴリーとして、スマートウォッチのような腕時計型・イヤホン型・コイン型など体に装着する「ウェアラブル型」、スマートフォンのマイクや加速度センサーを利用して自動的に睡眠を計測する「スマートフォンアプリ」、センサー付きベッドやマットレス、枕などで、体温や寝返りなど睡眠時の体の状態を検知し、アプリと連動させることで睡眠パターンなどを記録する「寝具型」があります。

このほかマットレスやエアコンと連動して最適な睡眠環境をつくるサービス、入眠や起床をサポートする照明、睡眠を促進する音楽など、さまざまな分野の商品やサービスが登場しており、多くの企業がスリープテック市場に参入しています。

国内のスリープテック市場は右肩上がりに伸びており、矢野経済研究所によると、2022年は60億円、2023年は105億円、2024年は140億円、2025年は160億円になると予測され、今後も成長が見込まれています。

スリープテックが注目される背景

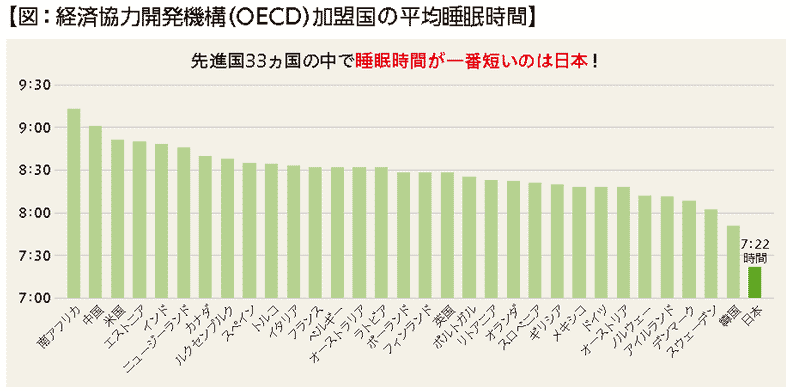

※引用:経済協力開発機構(OECD)、Gender data portal 2021のデータを基に作成

スリープテックの需要が高まる背景には、長時間労働やデジタルデバイスの普及による深刻な睡眠不足が挙げられます。2021年の経済協力開発機構(OECD)の調査では、日本人の睡眠時間は7時間22分で加盟国33ヵ国中最短であることが報告され、睡眠不足が健康や生産性に与える影響が問題視されています(図参照)。

また、厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、睡眠がすべての年代で健康維持に不可欠とされ、睡眠不足が日中の眠気や疲労、作業効率の低下、事故、生活習慣病、うつ病の発症リスクを高めることが指摘されています。特に慢性的な睡眠不足は、高血圧や糖尿病、心疾患など多岐にわたる疾患リスクの上昇と関連し、死亡率や精神疾患の発症リスクをも高めるとされています。

こうした背景から、睡眠不足が引き起こす課題を解消し、健康維持や生活の質向上を目指す手段としてスリープテックが広く活用されるようになっています。

健康経営の一環としてスリープテックを導入するメリット

近年、健康経営の一環としてスリープテックを導入する企業が増加しています。早稲田大学と経済産業研究所が行った研究では、健康経営に睡眠施策を導入することで、時間管理・集中力・仕事の成果が向上したことが報告されていますが、このほか従業員の睡眠をケアすることで、企業として以下のようなメリットが期待できます。

従業員の健康維持

睡眠の最も大きな役割は、昼間の活動による身体の疲労を回復させることです。睡眠中に分泌される成長ホルモンは、身体の修復や筋肉の再生、免疫機能の強化に重要な役割を果たしています。特に、深い睡眠が得られることで成長ホルモンの分泌が促進され、疲労回復がスムーズに行われます。さらに、睡眠は食欲や血糖値をコントロールするホルモン分泌に深く関わり、正しい睡眠習慣を続けることで肥満や糖尿病のリスクを軽減し、生活習慣病の予防にもつながることが明らかになっています。

生産性の向上

従業員の健康と生産性を考える上で注目されている概念の一つが「プレゼンティーイズム」です。これは、従業員が出勤しているものの、健康上の問題(例えば、睡眠不足や体調不良)により本来のパフォーマンスを発揮できていない状態を指します。プレゼンティーイズムによる生産性の低下は、欠勤(アブセンティーイズム)よりも企業に大きな損失をもたらすと言われています。

2003年に発表された研究では、6時間睡眠が14日間続くと、2日間徹夜をした時と同レベルの認知機能の低下が起きたと報告されています。適切な睡眠時間は個人差があるものの、わずかな睡眠不足が長引くと、脳の機能が低下して、集中力・判断力・作業効率の低下やパフォーマンスに大きな影響を及ぼすことが明らかになっています。

メンタルヘルス不調の予防

さらに、メンタルヘルス不調の予防にもスリープテックは寄与します。睡眠不足や不眠は、脳の疲労回復を妨げ、精神的に不安定な状態を引き起こし、日々のストレスが蓄積しやすい環境を誘発することが分かっています。それによって、睡眠不足に陥るという悪循環が起こってしまいます。

また、睡眠による十分な休養が取れていない場合、メンタルヘルス不調を発症するリスクが1.25倍に上昇することが明らかになっています。

離職率の低下

離職率の低下にもスリープテックの導入は大きな効果をもたらします。離職の原因は人によってさまざまですが、特にストレスによるメンタルヘルス不調が関与しているケースでは、精神状態が出来事の解釈に大きな影響を与えます。睡眠不足や不眠が続くと、同じ出来事でもネガティブに解釈しやすくなり、ストレスがさらに蓄積されやすい環境を招きます。このストレスの積み重ねは心身の不調を引き起こし、最終的に離職へとつながることが少なくありません。

エンゲージメントの向上

メンタルヘルスとワークエンゲージメント※は従業員の幸福感や成果に密接に関連しており、睡眠を起点に従業員の心身の健康を支援することがワークエンゲージメントの向上につながります。企業が健康経営を積極的に推進している姿勢は、従業員からの信頼を得るだけでなく、採用活動や企業ブランディングにおいても効果的にアピールするポイントになります。

最後に、アマゾン創始者ジェフ・ベゾス氏やマイクロソフト元CEOビル・ゲイツ氏など、成功を収めたビジネスリーダーは、こうした睡眠が企業にもたらす影響を裏づけるかのように忙しい中で睡眠の重要性を強調しています。

ある研究では、睡眠不足の上司は圧制的な振る舞いをする傾向があり、部下の専心度を低下させるほか、部下の睡眠時間が約25分も削られる可能性が示されています。このように、スリープテックを活用した睡眠改善は、個人の健康だけでなく、組織を成功に導く鍵とも言えます。

- ※ ワークエンゲージメント

- 仕事にやりがいを感じ、充実している状態のこと。

NTT PARAVITA株式会社 広報・プロモーション担当。睡眠改善インストラクター。ウェビナーやイベントの企画と運営、プレスリリース作成・メディアとのリレーション構築、各種コンテンツの作成など幅広い業務に従事し、睡眠の大切さを発信しています。

関連記事

- 電話応対でCS向上コラム(338)

- 電話応対でCS向上事例(275)

- ICTコラム(132)

- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)

- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)

- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)

- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)

- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(3)

- 偽・誤情報や誹謗中傷によるトラブルを防ぐために(1)

- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)

- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)

- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)

- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)

- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)

- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)

- メタバースのビジネス活用(3)

- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)

- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)

- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)

- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)

- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)

- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)

- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)

- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)

- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)

- 子どものインターネットリスクについて(3)

- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)

- Z世代のICT事情(3)

- 企業ICT導入事例(186)

- ICTソリューション紹介(94)