ICTコラム

開発ツールの導入ポイント記事ID:D40069

ノーコード・ローコードツールを導入する際には、「ツール選択時」「導入時」「運用時」にそれぞれの段階で注意が必要です。連載(全3回)最終回の今回は、ノーコード・ローコードツール導入のポイントについて解説します。

ツールの選択方法

ノーコード・ローコードツールは多数存在し、それぞれ特性や得意分野が異なります。特に以下の観点で選定を進めることが重要です。

まずは自社の業務に適した機能を備えているかを確認しましょう。例えば、利用者が情報を入力する画面(入力フォーム機能)や申請手続き~承認・決済などといったワークフロー機能が必要な場合は、それらの作成が容易なツールである「kintone」や「AppSheet」などが適しています。また、繰り返し発生するような単純なパソコン業務を自動化するのであれば、それに適したノーコード型RPAツー ル の「Power Automate」を選ぶなど、目的に応じたツールを選定することが重要です。

次に直感的に操作できるかどうかも大切です。ツール利用者の中に選定・導入に関わっていない人も含まれる場合、操作が複雑すぎると使われなくなるリスクがありますので、トライアル期間を活用して実際の操作感を確認しましょう。

また、既存の業務システムやExcel、クラウドサービスとの連携が可能なのかもポイントです。API※1や連携コネクタ※2の有無、既存のデータ連携ツールなどとの連携実績があるかどうかも確認しておきましょう。なおノーコード型のデータ連携ツールとして「ASTERIA Warp」、「DataSpider」などがありますので、これらのツールの導入事例を事前に確認しておくこともおすすめです。

このほか、初期費用や月額利用料、ユーザー数による課金体系などを比較・検討することも欠かせません。小規模なスタートでもオプション機能の追加などで費用が膨らむケースがあるため、長期的な視点でのコストシミュレーションが必要です。

さらに、ツールベンダーのサポート体制や日本語対応の有無なども重要な判断要素になります。最近では、ノーコード・ローコードツール導入をスムーズに進めるために、最初のステップを手取り足取りサポートしてくれるツール導入伴走支援サービスを提供する企業が多くあります。導入時に、このような伴走支援サービスを検討するのも良いでしょう。

ツール導入時の注意事項

ノーコード・ローコードツールは“簡単に始められる”一方で、導入プロセスを軽視すると後々トラブルになることがあります。そのため、導入時には以下の4点について気をつけましょう。

(1)業務の整理・可視化を事前に行う

「現場で困っているからすぐにノーコードでアプリを作ろう」と考える前に、まず業務フローや課題を可視化し、どの部分を改善するのか明確にしましょう。目的が不明瞭なまま導入を進めると、期待する効果が得られずツールだけが残る「形骸化」に陥ります。

(2)スモールスタートを意識する

最初から全社展開を狙うのではなく、特定の部門や業務に限定して導入する「スモールスタート」が成功の鍵です。小さな成功事例を積み重ね、関係者の理解と協力を得ながら段階的に広げることが望ましいです。

(3)現場の巻き込み

現場の理解と協力がないままトップダウンで導入しても、現場では使われずに終わるリスクがあります。実際にツールを使う人(業務担当者)を早期に巻き込み、ツール選定や設計にも参加してもらいましょう。

(4)IT部門との連携IT

部門(もしくはそれに相当する管理部門)が関与せずに各部門が独自にツールを導入すると、「シャドーIT※3」化のリスクが高まります。セキュリティやデータ管理の観点から、IT部門の関与・承認を得る体制を整えることが必要です。

ツール運用上の注意事項

ノーコード・ローコードツールは導入して終わりではありません。運用を通じて継続的に改善・最適化していく姿勢も重要です。

例えば業務アプリを運用していくうちに、不便な点や改善点が見つかることが多くあります。そのため、実際のユーザーからのフィードバックを受けて、定期的にアップデートを行う体制を整えましょう。ノーコード・ローコードツールの利点は「素早く改善できる」ことなので、これを最大限に活かすべきです。

また、「このアプリは○○さんしか修正できない」といった属人化を防ぐため、複数人で管理できるような設計・ドキュメント化が必要です。特定の担当者に業務が集中しないよう、チーム内でアプリに対する知識やノウハウを共有して進めましょう。実際に国内の企業で、ツール導入後に限定された社員しかアプリ開発ができず、また開発されたアプリが複雑すぎて社内に浸透しなかったという導入失敗事例が複数見られます。

このほか、初期設定だけでなく、定期的にアクセス権限の見直しやアカウントの棚卸しを行うことも忘れてはなりません。ノーコード・ローコードツールを導入すると、多くの「野良アプリ※4」が作られる可能性が高まります。多くの社員にアプリ開発を経験してもらうことは重要ですが、これによりあまり必要とされない野良アプリが増えてしまうことも多々あります。定期的にアプリの棚卸しも実施しましょう。

また、ノーコード・ローコードツールは「非エンジニアでも使える」とされていますが、一定のリテラシーや設計力は必要です。社内でノーコード・ローコード開発のリーダーや推進役を育てるとともに、勉強会や事例共有の場を設け、新たなソフトウェア文化の定着を図りましょう。導入に成功している企業の多くがリーダーや推進役に若い社員を起用しており、例えばある自治体ではツールのベンダーに勉強会の講師役をお願いせず、若い職員たちだけでツールを深く学び、講師役となって年間70回以上もの勉強会を開催して成功しているケースもあります。

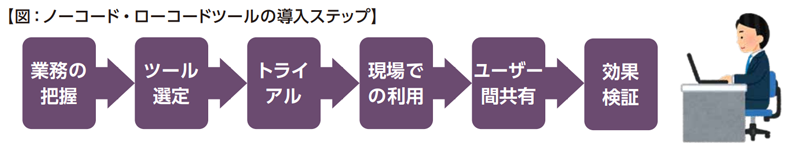

効果的な導入ステップ

前述したようなことに注意して運用していけば、ノーコード・ローコードツールは業務効率化・DX推進のための強力な手段となり得ます。しかし、ツールありきで導入を急ぐと、形だけの導入に終わり、現場の混乱や無駄なコストを生む原因にもなります。そのため、図のような導入ステップを踏むことをおすすめします。

まずは本稿で最初に説明した業務要件との適合性を確認するため、業務を把握(フローや課題の可視化)し適切なツール選定を行うことが重要です。そしてトライアルや現場での利用の中で得られた情報をユーザー間で共有し、効果を検証してアップデートしていける体制を作ることが、ノーコード・ローコードツール活用の成功の鍵となります。

このことを踏まえて継続的な改善、ユーザーの声を拾う姿勢、そして業務に対する深い理解、これらがあってこそノーコード・ローコードツールは真に価値ある「業務改善のパートナー」となります。

- ※1 API

- Application Programming Interfaceの略。あるソフトウェアの機能を別のソフトウェアから呼び出す仕組みで、使用すると異なるソフトウェアやプログラムを連携させられるようになる。

- ※2 連携コネクタ

- 複数のシステムやアプリ間でデータや機能を連携させるための接続部品のこと。

- ※3 シャドーIT

- IT部門やそれに相当する管理部門が関知せず、ユーザー部門が独自に導入したIT機器やシステム、クラウドサービスなどのこと。

- ※4 野良アプリ

- シャドーITの一種で、IT部門やそれに相当する管理部門の関与なしに作成・利用するアプリのこと。

複数の外資系ITベンダーやソフトバンクの首席エバンジェリスト、富士通の常務理事などを経て、現在はアステリア社のCXO(最高変革責任者)として幅広く活動中。2022年9月には自らが設立した一般社団法人ノーコード推進協会の代表理事にも就任し、ノーコードの日本国内への普及にも努めている。AIなどの最先端テクノロジーを得意分野とし、年間100回を超える全国各地でのDX関連の講演活動を通じてビジネスユーザーへの訴求活動を実践している。

関連記事

- 電話応対でCS向上コラム(343)

- 電話応対でCS向上事例(279)

- ICTコラム(134)

- 女性の健康、悩みに寄り添うフェムテックとは(3)

- 健康経営のためにも取り入れたいスリープテック(3)

- ノーコード・ローコード開発の導入ポイント(3)

- 偽・誤情報や誹謗中傷によるトラブルを防ぐために(3)

- デジタル時代を企業が生き抜くためのリスキリング施策(3)

- 2024年問題で注目を集める物流DXの現状とこれから(3)

- SDGs達成にも重要な役割を担うICT(3)

- 人生100年時代をICTで支えるデジタルヘルス(3)

- 働き方改革と働き手不足時代の救世主「サービスロボット」の可能性(3)

- ICTで進化する防災への取り組み「防災テック」(3)

- ウイズ&アフターコロナで求められる人材育成(3)

- AI-OCRがもたらすオフィス業務改革(3)

- メタバースのビジネス活用(3)

- ウェブ解析士に学ぶウェブサイト運用テクニック(46)

- 中小企業こそ取り入れたいAI技術(3)

- 日本におけるキャッシュレスの動向(3)

- DXとともに考えたい持続可能性を図るSX(3)

- 「RPA(ソフトウェア型ロボット)」によるオフィス業務改革(6)

- 「農業×ICT」で日本農業を活性化(3)

- コロナ禍における社会保険労務士の活躍(4)

- コールセンター業務を変革するAIソリューション(3)

- ICTの「へぇ~そうなんだ!?」(15)

- 子どものインターネットリスクについて(3)

- GIGAスクール構想で子どもたちの学びはどう変わる?(3)

- Z世代のICT事情(3)

- 企業ICT導入事例(187)

- ICTソリューション紹介(96)