ICTソリューション紹介

-株式会社船井総合研究所-2025年、クラウド活用の新潮流

記事ID:D10049

ソフトウェアやアプリケーションをインターネット経由で利用する「クラウドサービス」は昨今、中小企業でも業務の効率化を進める上で欠かせません。2025年は、日々技術が進化しているクラウドサービスをより上手に運用することが、企業の成長の大きな鍵を握ると考えられます。そこで今回は、船井総合研究所 DX支援本部の片山 和也氏に、クラウドサービスの最新事情と、中小企業が導入する上でのポイントを三つの軸に分けて解説いただきました。

2025年に注目したい三つのクラウド活用

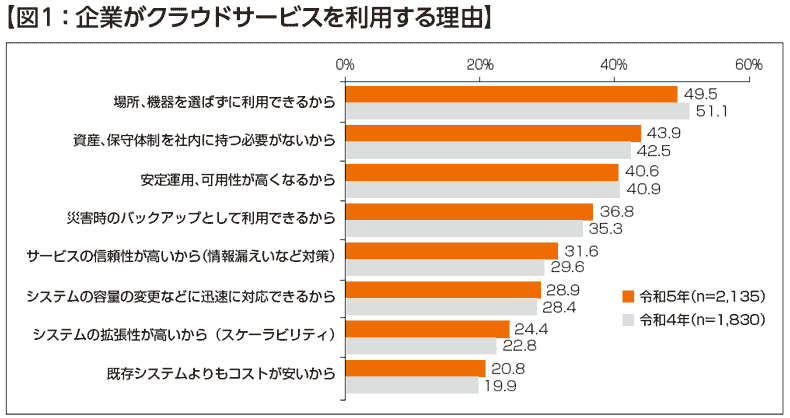

出典:総務省「令和5年通信利用動向調査」

クラウドサービスは特定のソフトウェアやアプリケーション以外にも、社外サーバーやデータを蓄積するストレージ※1を利用者に提供するほか、保守・メンテナンスもサービス事業者が行うため、利用者は手間やコストをかけずに業務の効率化を図れます。

企業のクラウドサービス利用割合は年々上昇傾向にあり、総務省が行った「令和5年通信利用動向調査」によると2023年で77.7%と、約8割もの企業が利用しています。利用理由は主に「場所や機器を選ばず利用できる」「資産、保守体制を社内に持つ必要がない」「安定運用、可用性が高くなる」「災害時のバックアップ」など、企業自らの設備や保守への労力・投資の軽減を狙ったものが上位に挙がり(図1参照)利用企業の約9割が「効果があった」と回答しました。

そうした回答からも企業の成長、業務効率化に欠かせないクラウドサービスですが、その活用方法に新たな潮流が起きつつあり、2025年は中小企業にもますます活用が広がっていくと考えられます。今回は、そのクラウド活用の新潮流を「サブスクリプション」「コンポーザブルERP」「エッジコンピューティング」の三つのキーワードを軸に紹介していきます。

キーワード①:サブスクリプション

サブスク展開の間口をクラウド管理で拡大

DX支援本部

副本部長

片山 和也氏

企業の新たなクラウド活用を語る上での最初のキーワードは、定額料金で一定期間、サービスや商品を利用できるビジネスモデル「サブスクリプション」(以下、サブスク)です。サブスクは、主に「Netflix」「Spotify」などの大手企業によるBtoCのビジネスモデルが有名ですが、昨今は企業が規模にかかわらず商品やサービスを提供するBtoBのサブスクを展開し始めています。代表的な例はマイクロソフトの「Office 365」のような「SaaS」※2のほか、オフィス家具、パソコン、コピー機、社用車といった商品レンタル、器械や空調のメンテナンスなど人的サービスがサブスク化されています。

船井総合研究所で中小企業向けにDX導入のコンサルティングを担う片山氏は、こうしたサブスクについて、成功のヒントを次のように話します。

「顧客にとってのサブスクの利点は定額で商品やサービスを利用できることばかりが注目されがちですが、顧客の状況をくみ取り、より質の高いサービスをもたらすビジネスモデルであることも重要です。例えば動画・音楽配信サービスなら顧客好みの作品を、アパレルなら顧客に似合うコーディネートを提供するなど、顧客の選択や判断の苦労を顧客視点で代行する『顧客代行』の価値を提供できるサービスが、BtoCにもBtoBにも求められています」(片山氏)

特にBtoBのサブスクは工業器械や医療機器など専門性の高い商品、省スペースの倉庫レンタルなど、中小企業でも工夫と着想次第でビジネス展開が考えられます。その上で片山氏は「経営者は『顧客ファースト』の視点を持ちつつ参入すべきか見極めると良い」と助言します。

実際にサブスクビジネスを始める場合、契約の内容や期間、請求のタイミングや金額などが顧客によって異なるため、請求漏れや金額ミスが発生しがちです。そのため、これらの管理業務を効率化するサブスクビジネス向けのクラウド管理システムの普及が進んでいます。このシステムの中には、例えば、顧客の利用状況を見える化し顧客対応を支援する機能や、営業用のメールマガジンを配信するなど、サービス利用が見込まれる顧客の興味関心に合わせた営業を手助けする機能があります。これらの機能は、片山氏が指摘する「顧客代行」を実現するために必須の機能と言えます。

クラウド導入に重要な「end-to-end」とは

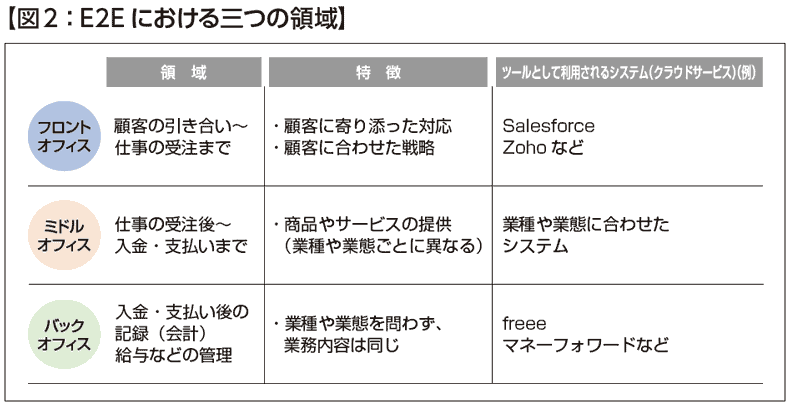

ここでクラウド導入(クラウド〔SaaS〕活用による業務のシステム化)について考えてみましょう。片山氏は「end-to-end(E2E)」という考え方を示し、「ツール(として利用されるシステム)の選定が非常に重要になってきます」と解説します(図2参照)。

「E2Eは『端から端まで』という意味で、ビジネスの流れの始めから終わりまでを三つの領域に分ける考え方です。一つ目はフロントオフィスで、営業から受注までの領域です。二つ目はミドルオフィスで、受注して顧客から売上を回収するまで、あるいは仕入先に代金を払うまでの領域です。三つ目はバックオフィスで、売上が入金してから、あるいは代金を払ってから試算表や貸借対照表に記録する領域となります」(片山氏)

この三つの領域それぞれの役割を踏まえた上で選定しないと、システム導入はうまくいかないと片山氏は注意を促します。

「E2Eの内の一つの領域だけをカバーするツールはたくさんあるのですが、三つの領域をカバーできる統合型のツール、またはほかの領域のツールと連携できるツールを選ぶことが重要です。三つの領域それぞれの現状を説明すると、フロントオフィスでは代表的な2~3のシステムが世界的に主流のツールとして用いられています。ミドルオフィスは販売管理システムと言われるツールが主に用いられています。これは業種・業態ごとに仕事の進め方が異なるミドルオフィスの特性も踏まえて、各業種に合ったツールを選定しなければなりません。バックオフィスは会計や給与・勤怠管理に用いるツールがよく利用されています」(片山氏)

以上を踏まえ、クラウド管理システムとほかのシステムやすでに使っているシステムとどのように組み合わせるのかなど、その選定について片山氏は「業種を問わず、特に中小企業は専門家のアドバイスを、できれば複数の方の助言をもらうことが大事です」と念を押します。

キーワード②:コンポーザブルERP

従来のERPの課題を解決する自由度の高いツール

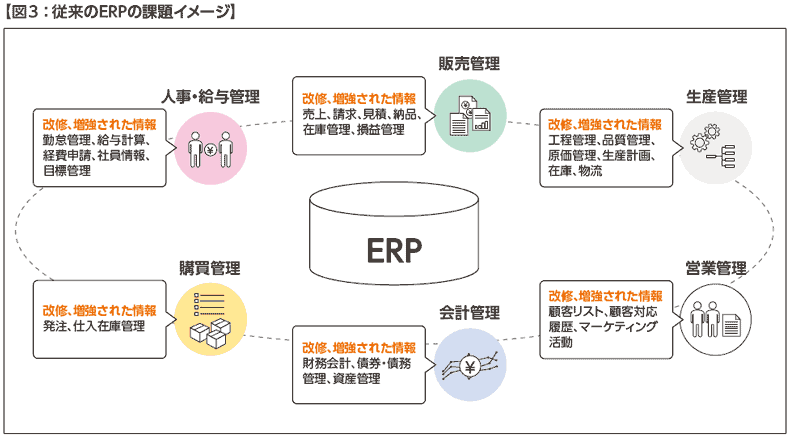

二つ目のキーワード「コンポーザブルERP」とは、企業が人材や商品、資金、情報といった経営資源を一元管理し、業務の効率化・最適化を図るために企業全体の基幹システムやデータベースを統合した、統合基幹業務システム「ERP(Enterprise Resource Planning)」の一種です。ERPは日本ではインターネットが普及した1990年代に企業で導入されました。

その後、ERPで管理する顧客・商品の情報量や範囲が増え、改修や増強が繰り返されることによってERPが巨大・複雑化し、テクノロジーの進化に伴って激変するビジネス環境の変化に対応しきれなくなり、古いERPが業務の改善、効率化の足かせになってしまうという問題が生じ始めてきました(図3参照)。

「従来のERPでは、多くの企業がシステム運用は『既存のものをそのまま使う』、仕事の進め方も『既存のシステムの都合に合わせる』環境を強いられていました。

しかし、ビジネス環境の変化により顧客に合わせた多様な営業戦略や個社対応が求められる昨今は、それらを企業の持ち味やオリジナリティを活かした戦略で実行しようとしても、新しい戦略に必要な情報処理に『システムが対応できない』という理由で実行が困難になる可能性があります」(片山氏)

さらに、片山氏は「ERPには、『2025年の崖』と呼ばれる大きな問題も迫っている」と指摘します。

「2025年は、従来のERPを搭載した90年代製のハードウェアの大半が保守期限を終え、それらのシステムに用いられるプログラミング言語を使えるエンジニアの多くが定年を迎えることもあり、修理・維持が難しくなることが懸念されています。加えて、代表的なERPサービスの『SAP』は、企業がサーバーを自社運用するオンプレミス※3版のサポートを間もなく終了するので、企業はシステムの切り替えを迫られています。これらの問題は『2025年の崖』と呼ばれています」(片山氏)

独自の組み合わせで自社に最適なシステムを構築

このような問題を乗り越える手段として期待されるのが、インターネット上で使えるインストール不要のソフトウェアであるSaaSの一種「コンポーザブルERP」です。「組み合わせ可能」の意味の英語を冠したクラウドサービスです。

「コンポーザブルERPは比較的新しい言葉で、どういったクラウドサービスを指すか、まだ曖昧な部分もありますが、フロントオフィス向けの『Salesforce』や『Zoho』、バックオフィス向けの『freee』『マネーフォワード』なども含まれます。そして、それらのサービスはノーコード・ローコード※4が使え、業種・業態に合わせてブロックを積み合わせるようにクラウド管理システムを開発できます。さらに、周囲のシステムとも組み合わせることでスムーズに連携できます。その結果、自社の持ち味やオリジナリティを引き出す適切なシステムをゼロから作ることなく用意できます。これは、デジタル人材や大きな予算を持たない中小企業にとって非常に心強いサービスでもあり、これが今、コンポーザブルERPが注目される理由です」(片山氏)

このほか、コンポーザブルERPには「セキュリティ面でもメリットがある」と片山氏は話を続けます。

「先般、オンプレミスの販売管理システムを使っていた中小企業がウイルス攻撃を受け、身代金を要求されました。要求をのむわけにもいかず、結果的にその企業はデータをすべて失ってしまいました。こうしたトラブルも、もしクラウドを利用していたら復旧できたかもしれません。そうしたセキュリティ面のリスクのほかにも、日本の場合、地震や火災、津波、台風など、災害によるリスクにも備えなければなりません。そうした犯罪や災害から情報管理システム、ERPをクラウドサービスで守ることを、企業は考える必要があるでしょう」(片山氏)

キーワード③:エッジコンピューティング

クラウド活用の幅を拡げる既存の技術

三つ目のキーワード「エッジコンピューティング」は、インターネット上にデータを保存してデータ処理を行うクラウドとは違い、データ発生元の近くにサーバーを設置してデータ処理を行うデジタル技術です。この技術は20年ほど前に確立したものですが、近年はクラウドの課題を解決する技術として注目されています。

「エッジコンピューティングはIoTにとって欠かせない技術です。例えば工場のモーターに生産管理システムをつないで、モーターが正常に稼働しているかどうかをずっとチェックし続けた場合、その膨大なデータをすべてクラウドに上げ続けると、クラウドサーバーの保守管理者はすべてのデータを確認しなければなりません。また、データを無意味に送り続けることで通信速度へ影響を及ぼし、限られたトラフィック※5を無駄に消費してしまいます。そこで、エッジコンピューティングを活用すると、モーターの異常や異音を確認した時のみデータをクラウドに上げ、保守・修理の必要性を保守管理者に伝えることが可能になります」(片山氏)

エッジコンピューティングが注目される背景には、産業のIoT化とクラウドサービスの普及が進んだこととともに、AIの発達によりエッジコンピューティングへの応用が進んだことも挙げられます。

「以前のAI搭載カメラは、例えば締まっているはずのネジがついていないなど、明らかな差異は判別できても、器械や製品の見えづらい微妙な傷などは判別できず、確認は人の目に頼らざるを得ませんでした。ところが現在はAIの進歩により検査精度が上がり、こうした検査を人の目に頼らずとも自動でできるようになっています。そのため、前述したモーターの例のように画像検査のデータをクラウドで管理する事例も増えているのですが、データ量によってはインターネット環境への負荷が過大になるため、エッジコンピューティングの必然性がより増してきています」(片山氏)

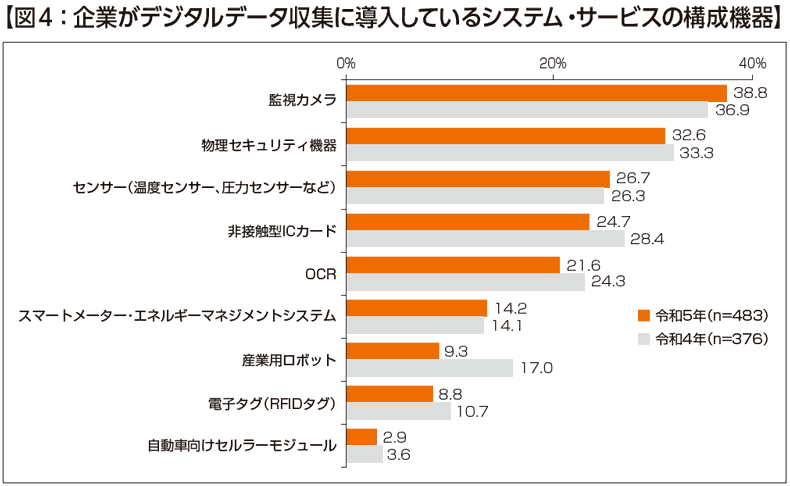

エッジコンピューティングは工場の生産現場のほか、小売であれば売り場やショーケースの監視、介護事業での要介護者の見守り、車の自動運転のセンサーなど、幅広い用途に用いられています。それに伴い、データを収集するための機器を導入する企業が増えており、総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、デジタルデータの収集において導入されている機器の上位を監視カメラ、物理セキュリティ機器、センサーが占めています(図4参照)。

AIとともに成長するクラウドサービス

ここで解説した三つのキーワードは、いずれも今後のクラウド活用で重要なものです。その上で、今後のクラウドサービスはどのように進化していくか、片山氏は「AIのクラウドへの実装」が鍵を握ると話します。

「AI がエッジコンピューティングを進化させたように、AIがクラウドサービスをより発達させる可能性があります。今後は、AIと結びついたクラウドサービスの導入が不可欠となるでしょう」(片山氏)

では、クラウドとAIがつながるとどういうことができるのでしょうか。

「例えば500種類の商品をアップしたECサイトの情報を生成AIに学習させると、チャットボットで閲覧者が『ハンドバッグはどんな柄がおすすめ?』『ステンレス容器はどんなものがある?』などと尋ねたことに対して、生成AIが『こういうものがあります』と質問に適した商品を500品から選んですすめてくれます。こうした例はすでに実現されており、顧客のクレームも生成AI が読み込んで、適切な対応を提案できるようになっています」(片山氏)

ほとんどの企業がクラウドサービスを導入している中、2025年は、サブスク、コンポーザブルERP、そしてエッジコンピューティングの活用を意識し、一歩先のクラウド活用を推し進めることが、企業の成長を大きく促すことは間違いないでしょう。

- ※1 ストレージ

- 英語で「貯蔵」「倉庫」を意味し、パソコンやクラウドにおいてデータを保管するシステムやサービスを指す。

- ※2 SaaS

- 「Software as a Service」の略。ソフトウェアをクラウド化し、インターネット環境さえあれば、どこからでも利用できるサービス。

- ※3 オンプレミス

- 企業がサーバーやソフトウェアを自社で保有しシステムを構築・運用する形態。自社運用とも呼ぶ。

- ※4 ノーコード・ローコード

- プログラミング知識が不要で、用意されたコードを組み合わせることでアプリケーションを設計・開発できる開発手法を「ノーコード」と呼ぶ。ノーコードに最小限のソースコードを入力する開発手法を「ローコード」と呼び区別する。

- ※5 トラフィック

- サーバーやサイトへのアクセス数(接続要求数)や送信データ量など。

| 会社名 | 株式会社船井総合研究所 |

|---|---|

| 創立 | 2013年(平成25年)11月28日 |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜4-4-10 |

| 代表取締役社長 | 真貝 大介 |

| 資本金 | 30億円 |

| 事業内容 | 中堅・中小企業への業界・業種別のマネジメントや高い専門性を伴うコンサルティング・サービス |

| URL | https://www.funaisoken.co.jp/ |

関連記事

-

![-株式会社コークッキング-<br>ICTで食品ロス削減を実現するフードシェアリングサービスに注目]()

2025.05.26 公開

-株式会社コークッキング-

ICTで食品ロス削減を実現するフードシェアリングサービスに注目食品の売れ残りの処理が環境に悪影響を及ぼし、経済損失を生む「食品ロス」の問題が深...

-

![-株式会社Medi Face-<br>Z世代の休職・離職が増加する中必要性が高まるメンタルヘルスケア対策]()

2025.04.25 公開

-株式会社Medi Face-

Z世代の休職・離職が増加する中必要性が高まるメンタルヘルスケア対策近年、Z世代※1と呼ばれる20代~30代の若者が、「メンタル面の不調」を理由に...

-

![-福井県観光DXコンソーシアム-<br>宿泊施設など観光関連事業者のデータを共有し県ぐるみで取り組む「稼ぐ観光」]()

2024.08.26 公開

-福井県観光DXコンソーシアム-

宿泊施設など観光関連事業者のデータを共有し県ぐるみで取り組む「稼ぐ観光」観光地では昨今、観光で地域全体の稼ぐ力を高めるため、デジタル技術を駆使しながら自...

-

![-株式会社NTTデータ-<br>食品業界で進む「味のデジタル化」 AIで開発した商品も話題に]()

2024.05.28 公開

-株式会社NTTデータ-

食品業界で進む「味のデジタル化」 AIで開発した商品も話題に近年食品業界では、これまで難しかった味覚の分析をデジタル技術で行う「味のデジタル...

-

![-SOMPOインスティチュート・プラス株式会社-<br>個人健康記録の情報ネットワーク化が新しい医療サービスとビジネスを実現する]()

2023.10.25 公開

-SOMPOインスティチュート・プラス株式会社-

個人健康記録の情報ネットワーク化が新しい医療サービスとビジネスを実現する会社や自治体で受けた健康診断の結果や医療機関で処方された薬の記録、自宅で日々測定...