ICTソリューション紹介

-厚生労働省 職業安定局-ハローワークがAIを活用した実証実験を開始 AI活用で目指す、ハローワークの改革とは

記事ID:D10056

厚生労働省は、ハローワークが所有する膨大な求職・求人情報をAIに学習させ、職員の業務負荷の軽減やサービス品質の向上を目的とした実証実験を、2025年9月から実施しています。近年、ハローワークの利用者数が減少傾向にある中、AIを活用することでハローワークをどのように変えていこうとしているのか、厚生労働省が目指す新しい姿について、総務課 首席職業指導官室の遠藤 径至氏、渡邉 春香氏、藤嶋 篤史氏にうかがいました。

利用者数が減少傾向にあるハローワークの課題

総務課 首席職業指導官室

課長補佐 遠藤 径至氏

ハローワークは「職業紹介」「雇用保険給付」「雇用対策」の3業務を柱に全国544ヵ所に設置され、現在約440万人の求職者と約995万人の求人の職のマッチングを支援しています。利用求人者の約95%は中小企業ですが、求人法令違反の有無のチェックなど公的機関ならではの質の高いサービスや、手数料が発生しない手軽さで、長年利用者の高い信頼を獲得してきました。しかし近年、ハローワークの利用者数や就職のマッチング率は低下傾向にあり、何らかの対策が必要になっていると遠藤氏は言います。

遠藤氏:「2024年度、ハローワークに登録された求職者数は約440万人でしたが、10年前の2014年に比べると、約26.3%の減少となります。また、就職件数は約114万件で、求職者数に対するマッチング率は約25.9%にとどまりました。低下の理由としては、企業の省人化投資が進み、就職に結びつきやすい職業などの求人数が減少傾向になっていることや、物価高や人手不足感が強まる中で、『もう少し待てばより良い仕事が見つかるのではないか』と求人を吟味する求職者の増加により、求人があるにもかかわらず紹介に結びつきづらくなっていることが考えられます。そして近年では、ハローワーク以外で職探しを行う層の増加も影響しているようです」

そのためハローワークでは、今まで以上にサービス品質の向上に努めています。しかし近年、現場職員の業務負荷が増加しており、スムーズなサービス展開の妨げになっているとともに、AIによるサービス品質の向上の検討が必要だと遠藤氏は語ります。

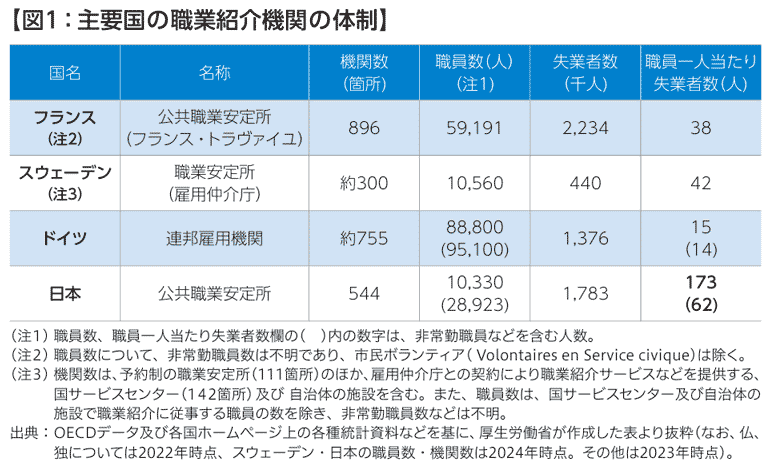

藤嶋氏:「ハローワークの職員は、求人者と求職者のマッチング率向上に腐心していますが、現実は多様化し続ける業務への対応や利用者からのさまざまな相談対応に時間を要しています。また、職員数の減少が進んでおり、職員一人が負担する量は増加し続けています。例えば主要国の職業紹介機関と比べると、日本のハローワークの職員一人当たりが担当する失業者数は平均で173人ですが、フランスは38人、スウェーデンは42人、ドイツに至っては15人となっています(図1参照)。ハローワークのサービスの向上には、職員の業務負荷の軽減と、サービスの向上に取り組む仕組みづくりの両立が欠かせないと考えています」

AIで職員の業務負荷を軽減し高品質のサービスを実現

総務課 首席職業指導官室

中央職業指導官 藤嶋 篤史氏

ハローワークの窓口ではまず、職員が求職者の希望する職種や勤務場所、待遇、勤務時間などをヒアリングし、希望に近いと思われる求人をシステムで検索します。そして、数件の求人を選択して提示していくのですが、中には何千件もの求人が該当する場合もあり、選択作業だけでも時間と労力が費やされ、就職相談に十分な時間を割けない場合があります。そこで活路を求めたのが、AIを活用した職員の業務負荷軽減とサービス品質の向上です。

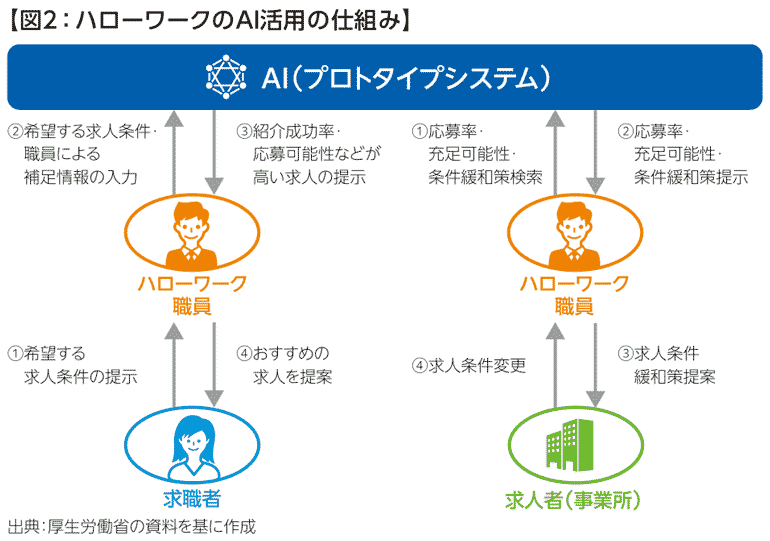

藤嶋氏:「これまで職員が個々に行ってきた求職者に対するおすすめ求人情報の提供や、求人者へ向けた求人効率向上のためのアドバイスなどは、AIの力を借りることで一部作業を効率化できると考えています。実証実験では、ハローワークが保有する約1,000万件の求職者や求人のデータを学習したAIを活用しており、求職者と求人者のニーズがより反映された最適解を迅速に発見し、適合性の高い職業紹介を実現できると期待しています(図2参照)」

総務課 首席職業指導官室

中央職業指導官 渡邉 春香氏

今年の9月から開始された実証実験では、求職条件と求人情報の突合によりAIが応募率と採用率を推論し、応募率の上位10件が提案に至った根拠とともにおすすめ求人として出力され、職員の判断を経て求職者に提示されます。

渡邉氏:「応募者数やマッチング率の低さに悩む求人者に対しては、例えば『この職種の場合、未経験者を可にしたほうが応募率が向上する』『時給を○○円に上げたりマイカー通勤を可としたりすることにより、充足率が向上する』など、現状の求人情報に対する応募率と充足率の推論をAIが実施します。職員はAIの推論結果を活用し、応募率と充足率が改善する条件の緩和案について、求人者と検討することができます」

こうしたAIをはじめとするデジタル技術を活用することで、職員は一人ひとりに対してより丁寧な対応が可能になり、より効果的なマッチング支援が実現することも期待されています。

コンシェルジュ機能をネットサービスに導入予定

AIの活用はほかにも考えられており、ハローワークインターネットサービス(HWIS)でも、AIを活用した「コンシェルジュ機能(利用者向け自動応答機能)」の実証実験を、2026年1月から開始します。HWISは求人や求職の申込み、求人検索や応募書類の送付、面接の日程調整、採否の連絡などがオンラインで可能なサービスです。利用者数はこの5年で倍増し、現在1ヵ月で約7,800万件のアクセスがありますが、特に若者世代の求職者の伸びが顕著です。企業からの求人も、8割以上がHWIS経由で申込まれています。

藤嶋氏:「コンシェルジュ機能を活用すると、ハローワークの基本的な情報提供から、雇用保険の手続きや助成金の相談など、利用者のリクエストに対してチャットボットがいつでも回答してくれます。例えば『ハローワークの利用の仕方を教えて』『求人票の提出方法が知りたい』といったハローワーク全般の業務に関する質問から、『求人票に書かれている言葉の意味を教えて』『この欄には何を書けばいいの?』といった具体的な質問に対して、必要な情報、関連サイト情報の紹介、ハローワークの窓口紹介まで、さまざまな情報を提供してくれます。このサービスは24時間利用可能とする予定ですので、子育てや既存業務でハローワークの窓口へ相談に行く時間が取れにくい求職者や、求人者の双方から歓迎されると期待しています」

厚生労働省では、今回の実証実験を通じてAIの使い勝手やリスクのほか、ハローワーク利用者の満足度向上に対するAIの有用性などについて検証していく予定です。中小企業の人材確保にも貢献すると思われる今回の実験だけに、その行方に注目したいものです。

関連記事

-

![-株式会社SUPERNOVA-<br>特集中小企業における生成AI活用の現在地とこれから]()

-

![-独立行政法人 中小企業基盤整備機構-<br>中小企業のデジタル化をサポートする中小機構のさまざまな支援サービス]()

2025.06.25 公開

-独立行政法人 中小企業基盤整備機構-

中小企業のデジタル化をサポートする中小機構のさまざまな支援サービス年々深刻化する人手不足、急速に変化する市場環境の中で企業が生き残っていくためには...

-

![-株式会社三菱総合研究所 / 株式会社LIGHTz-<br>ものづくり大国ニッポンの宝 ベテランの「暗黙知」をAIで継承]()

2025.03.25 公開

-株式会社三菱総合研究所 / 株式会社LIGHTz-

ものづくり大国ニッポンの宝 ベテランの「暗黙知」をAIで継承超高齢社会の現在、企業の熟練技術者たちが相次いで退職時期にさしかかり、これまで事...

-

![-NTTコミュニケーションズ株式会社-<br>人手不足解消にも活用が進むAIの活用トレンドと知っておきたいリスク]()

2024.11.25 公開

-NTTコミュニケーションズ株式会社-

人手不足解消にも活用が進むAIの活用トレンドと知っておきたいリスク業種や規模を問わず、人手不足の解消や働き方改革が課題となった2024年。この課題...

-

![-株式会社情報通信総合研究所-<br>人手不足時代に期待されるICT]()