ICTソリューション紹介

-株式会社SUPERNOVA-特集中小企業における生成AI活用の現在地とこれから

記事ID:D10058

人手不足が深刻化する中、生成AIの活用に活路を求める企業が増えています。しかし、「具体的な活用方法が分からない」「コストや環境整備の問題から導入に踏み出せない」という中小企業も多く見られます。そこで今回は、中小企業向けの生成AIサービスを展開する株式会社SUPERNOVAの代表取締役社長・木本 東賢氏に、中小企業における生成AIの活用の実態や活用ポイントなどについてうかがいました。

生成AIの活用に4割以上の企業が積極姿勢

代表取締役社長 木本 東賢氏

少子高齢化を背景に労働生産人口の減少が深刻化する中、2025年は生成AIを導入して生産性の向上を図る動きが加速しました。生成AIはプロンプト※1を人間同士の自然な会話のように受け止め、情報の検索やコンテンツの生成ができるため、専門知識がなくても誰でも使いこなせる点が大きな特長です。

こうしたメリットを背景に、現在では大企業だけでなく中小企業も含めて生成AIの導入が進んでいますが、その状況について木本氏は次のように話します。

「2025年5月、NTTドコモビジネスが国内9,428社から回答を得た調査では、13%が有料版の生成AIを利用中、10%がお試し版を利用中、未利用(利用意向あり)が20%、未利用(利用意向なし)が35%、そのほか不明・禁止が22%という結果でした。利用中、お試し中、利用意向ありの回答を合わせると、4割以上の企業が生成AIを積極的に活用しようとしています。また、導入した企業の約7割が時間削減、コスト削減などの効果を実感しているとの回答が得られました」(木本氏)

一方、企業における生成AIの活用状況について、木本氏は「シャドーAI」と呼ばれる問題への懸念も指摘します。

「マイクロソフトの調査によると、日本の従業員の78%がシャドーAIを利用、つまり会社が認めていないAIツールを無許可で利用するケースが増えてきています。特に無料版は個人の機密情報や個人情報を入力してしまうと、その情報が学習されて外部へ流出していくというリスクが指摘されています。また、会社で使用ルールが定められていない生成AIの使用は、例えば著作権侵害などといったリスクも高めてしまいます」(木本氏)

生成AIの活用における三つのトレンド

シャドーAIによるリスクを回避する対策として、木本氏はセキュリティ面でも安心な有料版の生成AIサービスを会社として導入することを挙げるとともに、無料版との違いを次のように解説します。

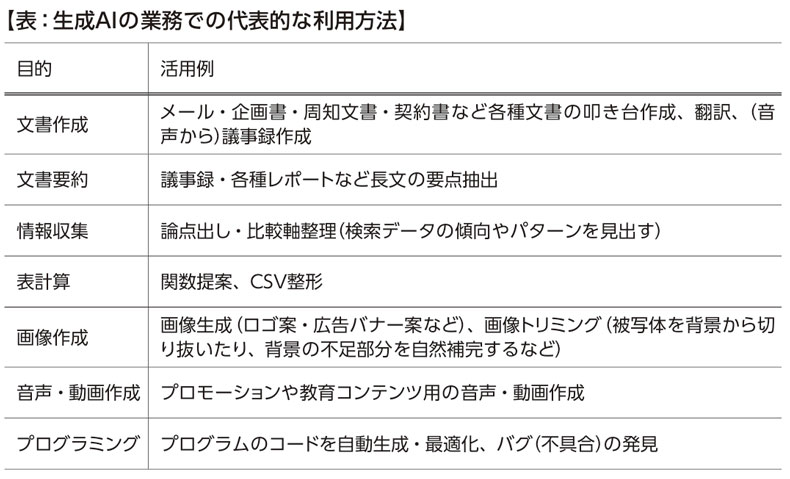

「生成AIは業務の多くの場面で活用が可能ですが(表参照)、メールの叩き台の作成、会議録や長文の要約、翻訳などのテキスト生成(文書作成・要約)に活用されるケースが最も多く見られます。これらは無料版で利用してきた人が多いと思われますが、2025年は生成AIの高性能化が進み、より実用性の高い新機能が有料版に実装され、無料版との性能の差が開いています。そもそも無料版のAIサービスでは、最新モデルではないことも多く、利用にも制限がかかっているなどビジネスで活用し続けるには限界があります」(木本氏)

そうした傾向から、一歩先へ進んだ生成AIの活用方法として、木本氏は三つのトレンドについて説明します。

一つ目は「RAGと呼ばれる検索拡張機能」です。

「RAGとは生成AI内部の学習データだけでなく、社内独自のデータや社内マニュアルなどの情報も含めて検索し、回答を生成する技術です。これを活用することで、エビデンス(根拠、裏付け)が明確で精度の高い出力が可能になり、外部へ出しても問題のない生成物が得られるようになりました。例えば、当社の『Stella AI for Biz』にはメール返信の文書を自動生成する機能がありますが、この作成機能にRAGを組み合わせると、社内マニュアルを参照しながら適切な返信文を作成できるようになります。この機能を実際に利用されている企業の中には、メール作成時間が大幅に短縮されたことで顧客からの問い合わせ対応の負担が大きく緩和された事例もあります」(木本氏)

二つ目は「業務全体をAIに任せるAIエージェント※2の活用」です。

「例えば、営業手法の一つにフォーム営業がありますが、ターゲット企業のリストと投稿文を作成し、ターゲット企業のホームページを開いて問い合わせフォームへ投稿する一連の業務をAIエージェントに代行させることが可能です。2025年はこのような事例がよく見られるようになり、『AIエージェント元年』とも称されましたが、今後はさらに活用が広まっていくでしょう」(木本氏)

三つ目は「AIに合わせた、会社の業務プロセス自体の抜本的な見直し」です。

「最近は、システム開発の現場でAI技術を活用するAI駆動開発※3という手法を取り入れる企業が増えています。この手法により、エンジニアはコードの入力から行っていた開発を生成AIに任せることができるようになりました。その結果、エンジニアの役割をAIの生成物を確認するマネジメントにシフトさせて開発部門を再編するなど、組織、業務のプロセスをAIを前提にして再構築している企業も増えています」(木本氏)

経営者に問われるAI時代の高度な判断力

一歩先に進んだ使い方が浸透し始めた生成AIサービスと、これから企業が導入する上でのポイントを、木本氏は次のように話します。

「現時点では生成AIの特性上、生成物に必ずしも正しい情報が反映されているとは限りません。そのため、生成AIの活用範囲をミスが生じても対応可能な業務に限定したり、最終プロセスで人が検閲できる体制を整えることが望ましいです」(木本氏)

また、生成AIの導入が進まない企業は、「期待値が高過ぎて、目に見える成果とすぐに結びつけようとする傾向がある」と木本氏は指摘します。

「早急な成果を求めるのではなく、『まずは気軽に使ってみよう』とハードルを低く設定し、小さな業務から生成AIサービスを活用していくのが良いでしょう。この考え方が抜け落ちている企業は生成AIの導入そのものが目的となり、社員の8割が使い方をわからぬまま成果に結び付けられないという事態も起こり得ます。生成AIサービスを提供する企業は利用者向けのアドバイスやセミナーも行っていますので、それらを効果的に取り入れ、『生成AIに何を託し、何を実現するか』を見定めることが重要です」(木本氏)

また、今後のAIの進化について木本氏は「将来的にAIエージェント同士が連携して人を介さずに業務を進めていく、『AtoA』の時代が来る」と夢を語ります。

「AtoAの時代はまだまだ先の話でしょう。実際に実施してみて、勝手にインシデントメールを送られてしまうようなことがあれば大変ですから、まだ安心してAIに任せることはできません。しかし、その手前のレベルが実現する時代はもうすぐだと思いますので、当社でもそのレベルを視野に開発を進めており、どこまでAIに任せて問題がないか、慎重に見極めていきたいと考えています」(木本氏)

今後、AIはますます進化し、便利になっていくと予想されますが、AIとどのように付き合っていくか、経営者はより高度な経営判断が求められる時代になっていくと思われます。

- ※1 プロンプト

- AIに指示や質問を与えるためのテキスト。利用者がAIに何を求めているかを具体的に伝える役割を有し、プロンプトの質や明確さがAIからの出力の精度を左右する。

- ※2 AIエージェント

- 生成AIサービスにおいて、利用者に与えられた目標の達成に向けて自律的に判断・行動する機能の総称。

- ※3 AI駆動開発

- ソフト、アプリ開発プロセスにAIを導入し、迅速かつ低コストで高品質なシステムを構築する手法。AIシステム開発とも称される。

| 会社名 | 株式会社SUPERNOVA |

|---|---|

| 設立 | 2024年(令和6年)1月11日 |

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門2-2-1住友不動産虎ノ門タワー19F |

| 代表取締役社長 | 木本 東賢 |

| 資本金 | 2億4,350万円 |

| 事業内容 | eラーニングツール、生成AIサービスの開発・販売 |

| URL | https://supernova-inc.com/ |

関連記事

-

![-厚生労働省 職業安定局-<br>ハローワークがAIを活用した実証実験を開始 AI活用で目指す、ハローワークの改革とは]()

2025.09.25 公開

-厚生労働省 職業安定局-

ハローワークがAIを活用した実証実験を開始 AI活用で目指す、ハローワークの改革とは厚生労働省は、ハローワークが所有する膨大な求職・求人情報をAIに学習させ、職員の...

-

![-独立行政法人 中小企業基盤整備機構-<br>中小企業のデジタル化をサポートする中小機構のさまざまな支援サービス]()

2025.06.25 公開

-独立行政法人 中小企業基盤整備機構-

中小企業のデジタル化をサポートする中小機構のさまざまな支援サービス年々深刻化する人手不足、急速に変化する市場環境の中で企業が生き残っていくためには...

-

![-株式会社三菱総合研究所 / 株式会社LIGHTz-<br>ものづくり大国ニッポンの宝 ベテランの「暗黙知」をAIで継承]()

2025.03.25 公開

-株式会社三菱総合研究所 / 株式会社LIGHTz-

ものづくり大国ニッポンの宝 ベテランの「暗黙知」をAIで継承超高齢社会の現在、企業の熟練技術者たちが相次いで退職時期にさしかかり、これまで事...

-

![-NTTコミュニケーションズ株式会社-<br>人手不足解消にも活用が進むAIの活用トレンドと知っておきたいリスク]()

2024.11.25 公開

-NTTコミュニケーションズ株式会社-

人手不足解消にも活用が進むAIの活用トレンドと知っておきたいリスク業種や規模を問わず、人手不足の解消や働き方改革が課題となった2024年。この課題...

-

![-株式会社情報通信総合研究所-<br>人手不足時代に期待されるICT]()