指導者級資格保持者のための品質向上研究会レポート

人生の豊かさにつながる「言葉のチカラ」

相手に「幸せを届けるツボ」とは

2024年7月5日(金)、電話応対技能検定の指導者級資格保持者(第1期生~第33期生)を対象とした「品質向上研究会」が開催されました。今回は、元NHKエグゼクティブアナウンサーで電話応対技能検定委員会 委員を務める三宅民夫氏による講演『今伝えたい!「言葉のチカラ」~混迷時代のビジネス・人生に~』についてレポートします。

言葉と格闘する日々から学んだこととは

-

▲講師![三宅 民夫氏]()

立命館大学 衣笠総合研究機構 客員研究員

電話応対技能検定委員会 委員

三宅 民夫氏

今回の講義もオンライン(Zoom Meeting)にて開催されました。専門委員会稲葉委員長の講話に続き、電話応対技能検定委員会 委員を務める、元NHKエグゼクティブアナウンサーの三宅民夫氏が講演を行いました。

1975年にNHK入局した三宅氏は、盛岡放送局、京都放送局から1985年に東京アナウンス室へ異動し、数多くの番組に出演してこられました。2017年に退職し、現在はフリーアナウンサーとして活躍しています。三宅氏は、アナウンサーの半生を「言葉と格闘する毎日だった」と振り返る一方で、「言葉に救われる不思議な体験もした」と言います。今回の講義では、そうした中で実感した三つのポイントについて解説しました。

【図1:言葉のチカラとは? 今なぜ言葉なのか? 幸せを伝えるツボは?】

言葉のチカラとは?

三宅氏が言葉のチカラに気づいたのは、高校3年生の遠足の時でした。木曽へ出かけた帰りのバスの中で唄を歌うことになったのです。歌が苦手の三宅氏は、気が気でありませんでしたが、とうとう自分の順番に。マイクを握って始めたのは、なんと歌ではなく、当時放送クラブで練習していた島崎藤村の小説の朗読でした。終わると沈黙があって、拍手はほんの数人。三宅氏は恥ずかしく落ち込みました。しかし学校に到着すると、担任の先生が声をかけてくれました。「朗読はすごくよかった。明治初めの空気が伝わってきた」とほめてくれたのです。「いたたまれない気持ちが、言葉一つで正反対の幸せな感情に変わった不思議な出来事でした」と三宅氏は自身の体験を語りました。

さらに、言葉に「命」を支えられたこともあります。54歳のころ病にかかり、左腎臓の摘出手術を受けました。その時思わぬ人から見舞いの便りが届きます。NHKの大先輩アナウンサー鈴木健二さんからでした。手紙には、同じ病気で手術を受けて復帰するまでの鈴木さんの心境が書かれていました。三宅氏は、アナウンサーとして大切なこの時期になぜ?と、激しく落ち込み、前後不覚の状況に陥っていましたが、その言葉に「生きたい!」と前向きな思いが湧いてきたと言います。

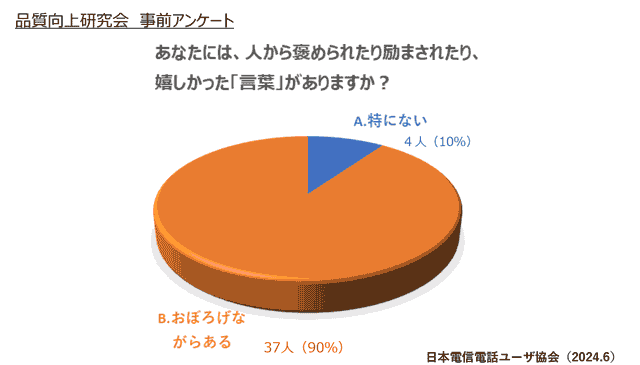

これらの体験から「言葉は最高の贈り物」と強く感じたと、三宅氏は語り、受講者に事前に行っていた「嬉しかった言葉」に関するアンケートの結果を発表しました(図2参照)。実に多くの人が、言葉に支えられる経験をしていることがわかります。そして、そういう言葉のチカラは今後もっと大切になると言います。

【図2:アンケート 人から褒められたり、うれしかった「言葉」がありますか?】

事前アンケートの結果、「特にない」との回答が10%、「おぼろげながらある」が90%となった

今なぜ言葉なのか?

「人生100年時代」とも言われる超高齢社会。今を生きる人たちが何を感じて暮らしているのか。ある企業の調査では、人生100年時代と聞いて「どんよりする」との回答が半数以上を占めるなど、将来不安を感じている人が多いという結果となっています。そんな中で、昨今ビジネス界で注目され始めている「心理的安全性」について解説しました。これまでは、苦しい仕事も頑張り業績をアップできれば、やがて楽しいと思える。そう受け止められることが多かったように思います。しかし今は、仕事が楽しいから業績が上がる、という考え方が広がりつつあると言います。「心理的安全性」とは、例えば仕事上のチームの誰もが不安を感じることなく、自分の考えや気持ちを素直に発言できるような状態のことです。そんな人とのつながりの重要性は、仕事だけでなく日常生活においても見直されるようになっています。不安や孤独を感じる人が多くなっている現代において、相手を認め、元気づける言葉のチカラがますます重要と三宅氏は述べます(図3参照)。

幸せを届けるツボは?

①相手を否定しない

では、どうしたら言葉で相手に幸せを届けられるのでしょうか。三宅氏はまず「相手を否定しない」こと、と切り出します。それを教えられたのは、NHK『おはよう日本』でのリポートがきっかけでした。認知症の方との関わりを考えるため演技を取り入れるという取り組みをロケ。認知症の人の役を演じることになった三宅さんは、会話の中で、介護者役の人から否定的な言葉をかけられると、いかに嫌な気持ちになるのかを体験できたそうです(図3参照)。逆に言えば、相手を受け入れることで良い関係性が生まれるということになります。これは、すべてのコミュニケーションの基本ではないかと痛感したと言います。

【図3:不安・孤独の中、心をつなぎ幸せを届ける】

言葉には相手を認め、幸福や安心を届け、相手や仲間を元気づける力がある

②心に余裕を持つ

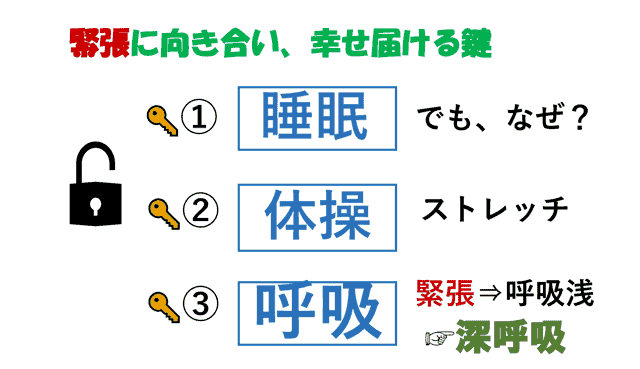

また、二つ目として「心に余裕をもつ」ことを挙げます。心に余裕がなければ相手の気持ちを受け入れることはできません。その時壁となるのが、緊張です。三宅氏は、アナウンサーの仕事はストレスとの悪戦苦闘と振り返ります。ストレスによる緊張によって名前を忘れるなどの失敗が生じ、また、緊張によっていらだった態度をとり、そうした感情が相手にうつるなどコミュニケーションの不全を引き起こすこともあります。

【図4:緊張に向き合い、幸せを届ける鍵】

緊張を乗り越えるためのアプローチである「睡眠」「体操」「呼吸」

緊張を乗り越えるためのアプローチとして、三宅氏は自身の体験から、「睡眠」「体操」「呼吸」の三つを挙げます(図4参照)。人の体と心は、緊張をもたらす交感神経と、弛緩させる副交感神経によって司られています。緊張が強いのは交感神経優位と言えますが、その時大事と実感しているのが、睡眠とのことです。熟睡は心の余裕につながります。また、体操も、緊張で硬くなった筋肉を解きほぐし、緊張を和らげる効果が期待できそうです。そして、三つ目は深呼吸です。緊張すると呼吸が浅くなります。そこで人前に出るなど緊張する場面では、ゆっくり深く呼吸することで幾分でもリラックスできればと願い、実践しているそうです。

結びに変えて三宅氏は、受講生から寄せられた質問に答えました。「指導の場面で相手に伝わる言葉を見つけて伝えることが難しいと感じる」という悩みについて、まずは相手を想い、観ること、その余裕を持つことが必要とコメントしました。また、「語彙力を広げるトレーニング法はありますか?」に関しては、野球やゴルフの素振りのように言葉も日頃のトレーニングが役立ち、言葉が出ず困った場面におかれること自体が訓練になる、と述べました。最後に、三宅氏は「言葉はあなたの、そして相手や仲間の心や人生の豊かさにもつながる素晴らしい贈り物。ぜひ、皆さんの明日への糧にしていただきたい」と語り、2時間半にわたる講演を終えました。

関連記事もWebで!「感情労働の場で燃え尽きないようにする」

https://www.jtua.or.jp/education/topic/committee/202404_01/

「ユーザ協会 燃え尽き」で検索